مقدمة في المنطق (5) المنطق واللغة – المنطق غير الصوري: اللغة والتعريفات

- مقدمة في المنطق (1) مفاهيم المنطق الأساسية

- مقدمة في المنطق (2) التعرف على الحُجج والفرق بينها وبين التفسيرات

- مقدمة في المنطق (3) الحُجج الاستنباطية والحُجج الاستقرائية

- مقدمة في المنطق (4) المنطق واللغة – الإستدلال: (أ) تحليل الحجج

- ☑ مقدمة في المنطق (5) المنطق واللغة – المنطق غير الصوري: اللغة والتعريفات

- مقدمة في المنطق (6) المنطق واللغة – المنطق غير الصوري: المغالطات المنطقية

اللغة بتقوم بـ3 وظائف أساسية، ممكن نصنفهم كالتالي:-

- وظيفة إخبارية-معلوماتية- Informative: ودي بتبقى جُمَل أو تعبيرات وظيفتها أنها تنقل معلومة.

كمثال: التفاحة لونها أحمر. - وظيفة تعبيرية- Expressive: ودي بتبقى جُمَل أو تعبيرات وظيفتها أنها تعبر عن شعور مثلًا أو حالة معينة، وعادًة بتُستخدم في الشعر أو الأدب.

كمثال: لما بتشوف مثلًا مبنى قديم أو تسمع قطعة موسيقية بتحركك فتقول “عظمة” أو “تحفة”، هنا اللغة مش بتحاول تدي معلومة عن شيء بشكل موضوعي بقدر ما وصفك للشيء بيعكس إحساسك أكتر ما بيدي معلومة عن الشيء نفسه. - وظيفة توجيهية- Directive: ودي بتبقى جُمَل أو تعبيرات وظيفتها أنها تحركك لفعل شيء مُعين.

كمثال: لما بتشوف مثلًا يافطة مكتوب عليها “ممنوع التدخين” أو وانت سايق لما بتشوف مكتوب “هديء السرعة” أو لما حد يقولك “اعمل كذا ومتعملش كذا”.

بيتم أوقات برضو اضافة وظيفتين ثانويتين ممكن نصنفهم كدا:-

- وظيفة رسمية-احتفالية-طقسية- Ceremonial: ودي بتبقى جُمَل أو تعبيرات عادًة بتستعمل مثلًا لما تقابل حد وبتبدأ معاه الكلام في الأول.

كمثال: “أزيك؟” أو “عامل ايه؟”. - وظيفة إنجازية-ادائية- Performative: ودي بتبقى جُمَل أو تعيبرات وظيفتها أنها بتؤدي بالشيء اللي هي بتقوله باعتبار الجملة هي الفعل نفسه.

كمثال: “انا آسف”، هنا الجملة مش مجرد إنها بتعبر عن الاعتذار باعتباره شيء بتوصفه الجملة، لكن الجملة هي الإعتذار ذات نفسه. أو زي مثلًا “مبروك!”، هنا الجملة مش بتعبر عن فعل أو شيء هي بتوصفه، لكن الجملة نفسها هي فعل “المُباركة”.

علماء المنطق في النهاية بيبقوا مُهتمين فقط بالجُمَل والتعبيرات اللي من النوع الأول، اللي هو الإخباري-معلوماتي- Informative، لإن زي ما احنا قلنا أن إهتمام المنطق هو تقييم سلامة استنتاج معين في علاقته بالمُقدمات، وبالتالي فنوعية التصريحات أو الجُمَل أو التعبيرات اللي المنطق مهتم بيها هي اللي بتكون ليها وظيفة معلوماتية في المقام الأول.

وظائف اللغة (Functions) بيتم تمييزها عن أشكال اللغة (Forms)، الوظائف احنا اتكلمنا عنها، لكن كل وظيفة منهم ممكن يتم صياغتها بأشكال (Forms) مختلفة. أشكال اللغة ممكن يتم تصنيفهم كالتالي:-

- تصريحية- Declarative.

- تعجبية- Exclamatory.

- أمرية- Imperative.

- إستفهامية- Interrogative.

عادًة ممكن تلاقي مثلًا الجُمَل اللي وظيفتها إنها Informative بيكون شكلها Declarative، والجُمَل مثلًا اللي وظيفتها إنها Expressive بتكون Exclamatory، والجُمَل اللي وظيفتها إنها Directive بتكون شكلها Imperative. لكن دي مش قاعدة ثابتة، وظائف اللغة ممكن كل واحدة فيهم تتصاغ بأشكال مختلفة، مفيش في اللغة علاقة إلزامية بين الشكل والوظيفة.

على سبيل المثال، ممكن مثلًا تبقى قاعد انت وصاحبك بتذاكروا فيقولك “الوقت اتأخر أوي، احنا مقدامناش وقت كتير.”، هنا الكملة دي شكلها Declarative، بس وظيفتها مش بالضرورة إنها Informative، لكن الأوقع إن وظيفتها Directive بهدف إنكم تنجزوا في المذاكرة لإن الوقت اتأخر.

او زي مثلًا في ترنيمة موسى في خروج 15: 11 لما بيقول “من مثلك بين الآلهة؟”، هنا الجملة شكلها Interrogative لكن مش وظيفتها الاستفاهم ولا Ceremonial، لكنها بتوصف إعتقاد ديني (بما معناه، مفيش حد زيك بين الآلهة)، وبالتالي الجملة وظيفتها أكتر إنها Expressive، أو ممكن نقول برضو إنها Informative والمعلومة اللي هي عايزة تنقلها هي إن (مفيش بين الآلهة حد زي إله موسى).

فإذًا مفيش رابط واضح ما بين الوظيفة والشكل في اللغة، وممكن جملة واحدة تبقى بتقوم بكذا وظيفة في نفس الوقت، ممكن جملة تبقى Informative وExpressive في نفس الوقت، تبقى غرضها تنقل معلومة لكنها في نفس الوقت بتنقل شعور. اللغة إذًا سهل جدًا يتم التلاعب بيها لنقل الأفكار، ممكن تكون مُخادعة ومُتلاعبة، وإستخدامها بشكل متهاون ممكن يكون سبب في كتير من سوء الفهم وممكن يقود في أوقات كتير لتفسيرات خطأ للمعنى، مش بسبب سوء نية المتكلم أو الكاتب بالضرورة، لكن لإن دي جزء من طبيعة اللغة نفسها في الأساس.

وكنتيجة لدا، فالطبيعي في أي مناقشة أو جدل إنك تحاول تفهم الأول سبب الاختلاف بشكل حقيقي. بشكل عام، الاختلافات ممكن يتم تصنيفها لـ3 أنواع:-

1. خلاف حقيقي:

في النوع دا من الخلاف بيبقى الطرفين مختلفين على قضية معينة بشكل حقيقي، زي مثلًا إن واحد بيشجع الأهلي وواحد بيشجع الزمالك، هنا كل واحد فعلًا شايف الفريق اللي بيشجعه هو الأفضل.

2. خلاف لفظي:

في النوع دا من الخلاف بيكون الاختلاف مش حقيقي لكن لفظي، يعني زي مثلًا الجملة دي “الشجرة اللي بتقع في الصحرا منغير ما حد يسمعها مش بتطلع صوت”، هنا خلينا نقول مثلًا إن أيمن هو اللي قال الجملة دي، بينما باسم مختلف مع أيمن وشايف إن الشجرة لما بتقع في الصحرا هتطلع صوت حتى لو محدش هيسمعها. هنا الخلاف ممكن يتحل لو الاتنين اتفقوا على تعريفهم لكلمة “صوت”، بالنسبة لأيمن الشجرة مش هتطلع الصوت نظرًا لإن الصوت -بحسب تعريفه- هو ظاهرة مرتبطة بوجود حاسة السمع، وبما إن مفيش حد عنده الحاسة دي كان قريب من الشجرة وهي بتقع، فإذًا الشجرة دي مأصدرتش صوت حتى لو كانت أنتجت موجات إهتزازية في الهوا من وقوعها. بينما بالنسبة لباسم “الصوت” هو مجرد إهتزاز جزيئات الهوا، وبالتالي طالما الشجرة تسببت في الموجات دي يبقى إذًا هي عملت “صوت” حتى لو محدش كان موجود عشان يسمعه.

اللي هتلاحظه هنا إن الاتنين متفقين على الحدث، الاتنين متفقين على إن الشجرة اللي وقعت تسببت في إصدار موجات نتيجة إهتزاز جزيئات الهوا، فهما في الحقيقة مش مختلفين على أي شيء موضوعي، هما بس مختلفين على تعريف لكلمة “صوت”، ولا اكتر ولا أقل.

3. خلاف لفظي وحقيقي:

هنا الخلاف ممكن يكون في ظاهره اختلاف لفظي، بس بعد ما بيتحل، بتلاقي إنه لسة برضو في اختلاف حقيقي في وجهات النظر.

يعني مثلًا ممكن تاني نتخيل أيمن وباسم، أيمن شايف إن في أي فيلم فيه مشاهد حميمية أو مشاهد عارية يعتبر “فيلم إباحي- Porn”، باسم شايف إن ممكن الأفلام يكون فيها مشاهد عارية أو حميمية لكنها مش بالضرورة تكون إباحية.

هنا الطرفين بيبصوا للأفلام الإباحية (Pornography) بشكل سلبي، لكن تعريفهم ليه مختلف، أيمن شايف إن مجرد وجود مشاهد حميمية او عارية في الفيلم فدا في حد ذاته إباحية، بينما باسم شايف إن الإباحية بتتسم بسمات أُخرى أكتر من مجرد العُري في حد ذاته أو الحميمية في حد ذاتها. فهما إذًا مختلفين على التعريف.

لكنك غالبًا، بعد ما هتحل مشكلة التعريف (يعني خلينا نتفق مثلًا إن أيمن اتفق مع باسم على تعريف الإباحية وإن مش أي مشهد فيه عُري أو حميمية يعتبر مشهد إباحي)، هتلاقي برضو أيمن مش متفق أن المفروض الأفلام يكون فيها المشاهد دي، وبالتالي هنا الاختلاف حقيقي مش بس لفظي، بالرغم من إن كان في خلاف لفظي في الأول، لكن حل الخلاف اللفظي محلش الجدل في الاخر برضو.

إذًا بما إن طبيعة اللغة نفسها بتلعب جزء لا يُمكن التغاضي عنه في كلامنا عن المنطق، يبقى إذًا محتاجين لما نتكلم نستعمل مصطلحات واضحة ومن المهم أنه طرفين المناقشة يكونوا متفقين على معناها، عشان على الأقل يكونوا فاهمين بعض وهما بيتناقشوا.

إزاي بقى ممكن نحط تعريفات واضحة للمصطلحات؟ أيه هي الطريقة أو الطرق اللي ممكن بيها نعرّف مصطلح مُعين؟

أي تعريف بيبقى عبارة عن حاجتين:

- الـDefiniendum: ودا المصطلح أو الرمز اللي احنا عايزيين نعرّفه.

- الـDefiniens: ودي المصطلحات أو الرموز اللي بنستعملها عشان نعرّف الـDefiniendum وبيكون ليها نفس المعنى بتاعه.

وهنا طبعًا محتاجين نحط في اعتبارنا أن المصطلح هو رمز للشيء، مش هو الشيء نفسه، يعني مثلًا احنا ممكن نحاول نعرّف كلمة “كرسي”، لكن لو رحت لأي كرسي في حد ذاته “شيء- object” فدا عبارة عن شيء في حد ذاته، لكن مش مصطلح بيتم تعريفه. ف احنا في اللغة محتاجين نكون دايمًا مستوعبين أن اللغة عبارة عن رموز، والرموز دي هي اللي بيتم تعريفها.

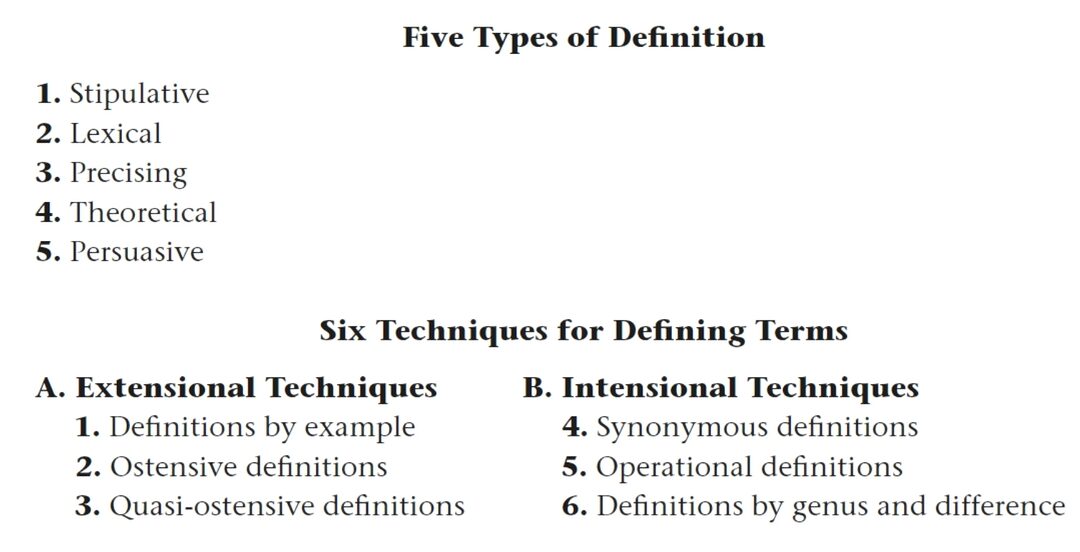

فاحنا بقى عندنا 5 أنواع للتعريفات بناء على الاستعمال بتاعهم أو الوظيفة بتاعتهم:-

- الـStipulative definition:

دي تعريفات بيتم وضعها كإقتراح لتعريف شيء مُعين مكنش ليه تعريف قبل كدا، لكن مفيش فيها صح وغلط. يعني مثلًا العلماء أوقات بيستعملوا أرقام ضخمة جدًا زي مثلًا 1050 أو 1070. الرقم مثلًا 10100 تمت تسميته “جوجول- googol”، اللي سماه كدا كان ابن اخت عالم الرياضيات Edward Kasner اللي كان عنده 9 سنين، هو ببساطة الرقم دا كان رقم ضخم جدًا وجه حد قرر يديله اسم ف بقى اسمه كدا، مفيش هنا صح وغلط، هو بس حد إقترح الاسم والاسم اتقبل وخلاص (فيما بعد تم تسمية محرك البحث “جوجل- Google” باعتباره misspelling لنفس اللفظ للدلالة على ضخامة المعلومات اللي فيه). - الـLexical definition:

دي تعريفات بيتم وضعها عشان توضح معنى مُصطلح هو أصلًا معروف. يعني مثلًا كلمة “طيور” هي كلمة معروفة وكلنا بنستعملها، فممكن مثلًا نقول أن الـLexical definition بتاعها هو “أي حيوان فقاري ذو دم حار وله ريش”، وفي الحالة دي فالتعريف دا “صحيح”، على الجانب الآخر لو قلنا أن الطيور هي “أي حيوان ثديي يمشي على قدمين” فهنا التعريف دا “خطًا”. التعريفات الـLexical إذًا، على عكس الـStipulative فيها صح وغلط، وهي عبارة عن تعريفات بنحطها لمصطلحات أو كلمات أو رموز البشر بيستعملوها في حياتهم اليومية بشكل طبيعي. - الـPrecising definition:

ودي تعريفات بيتم وضعها لتوضيح المعنى بشكل أدق وعشان نقلل الغموض اللي في مصطلح مُعين. بشكل عام، كل المصطلحات فيها نسبة غموض، وكلها ممكن أوقات يتم استعمالها بأكتر من معنى. الـPrecising definitions هي تعريفات بتتعمل عشان تقلل نسبة الغموض دي وتخلي المعنى أوضح. على سبيل المثال، في العلم كان بيتم تعريف المتر “Meter” بإنه 1 على 10 مليون من مسافة القطب الشمالي أو الجنوبي لخط الإستواء، وتم عمل سبيكة من الـplatinum-iridium بالطول دا والاحتفاظ بيها في باريس في فرنسا. فيما بعد البحث العلمي كان محتاج تعريف أدق من كدا للمتر، فتم تعريفه بإنه المسافة اللي بيقطعها الضوء في واحد من 299,792,458 جزء من الثانية. الـPrecising definitions بيختلفوا إذًا عن الـStipulative في إنهم مش بيتم وضعهم بشكل إعتباطي، لكنهم بيستعملوا لتعريف مصطلحات هي أصلًا موجودة، لكنهم برضو بيختلفوا عن الـLexical في إنهم مش بس بيستعملوا المصطلح بالشكل المُتعارف عليه بين العامة لكن بشكل مُحدد أكتر لإزالة الغموض في المصطلحات المستعملة. - الـTheoretical definition:

ودي مصطلحات عادًة بتستعمل أكتر في العلوم والفلسفة، وهي مصطلحات بيتم تعريفها بإعتبارها تعريف جامع لنظرية أو فلسفة مُعينة بإعتبار المصطلح في حد ذاته عبارة عن مفتاح الفلسفة دي. يعني مثلًا لما بنشوف أفلاطون في كتابه “الجمهورية” بيحاول يعرف “العدل”، أو سبينوزا في كتابه “الأخلاق” بيحاول يعرف “الحرية والقيد”، فهما هنا مش بيحاولوا يعرفوا المصطلحات دي زي ما بيستعملها الناس أو بس زي ما بيحصل في الـLexical definition، لكنهم بيحاولوا يعرفوا المصطلح أكتر بإعتباره مصطلح جامع أو مُلخص لفلسفاتهم عن العدل والحرية. - الـPersuasive definition:

ودي نوعية مصطلحات بيتم تعريفها بغرض تحريك مشاعر المُستمع أو توجيهه لسلوك مُعين أو وجهة نظر مُعينة، يعني مثلًا أوقات بيتم تعريف “الإشتراكية” بإنها “إمتداد الديمقراطية للمجال الإقتصادي”، وأوقات بيتم تعريف “الرأسمالية” بإنها “إمتداد الحرية للمجال الإقتصادي”، هنا التعريفين دول بيستخدموا مُصطلحات إيجابية زي “الديمقراطية” و”الحرية” لدعم وجهة نظرهم وإغراء المُستمع لإتباع الفكر الخاص بيهم بناء على مشاعر المُستمع الإيجابية ناحية مُصطلحين “الديمقراطية” و”الحرية”، لكن في الواقع التعريفات اللي بالشكل دا بتكون من اسوأ ما يكون في النقاش المنطقي أو الفلسفي أو العلمي، لإنها معتمدة على تحريك المشاعر أكتر ما هي معتمدة على تقييم الفكر أو الفلسفة دي بشكل عملي ونقدي. وبالتالي لما نيجي نقيم الحُجج فيما بعد بنكون محتاجين إننا ناخد بالنا من المصطلحات اللي بيتم تعريفها بالشكل دا.

التعريفات بقى بشكل عام ليها حاجة أسمها الـExtension وحاجة اسمها الـIntension.

الـExtension بتاع تعريف مُعين هو العناصر أو مجموع الأشياء اللي التعريف دا بيشملها، يعني مثلًا حاجة زي”كواكب المجموعة الشمية”، الـExtension بتاعها هي مجموعة الكواكب (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، إلخ..).

والـIntension هو عبارة عن الصفات أو المزايا اللي بتحدد عناصر تعريف مُعين، هي الصفات اللي بيتشارك فيها كل العناصر وفقط العناصر اللي في التعريف، أي شيء أو عنصر عنده الصفات دي بيكون إذًا تابع للتعريف، وأي شيء أو عنصر معندوش الصفات دي بيكون غير تابع للتعريف. في حالة المثال بتاع “كواكب المجموعة الشمسية”، فالصفات اللي لازم يتسم بيها الكوكب هي الصفات دي:

- يكون في مدار حوالين الشمس

- يكون عنده كتلة كافية بحيث تقدر جاذبيته الذاتية إنها تتغلب على قوى الجسم الصلب، فبياخد شكل في حالة توازن هيدروستاتيكي ( يعني إنه بيبقى شبه كروي)

- يكون أصبح منفرد في المدار الخاص بيه (ودا مثلًا المعيار اللي بيفشل فيه بلوتو وبسببه مأصبحش بيتم الإعتراف بيه باعتباره كوكب لكن باعتباره “كوكب قزم”)

وهنا مهم إنك تلاحظ حاجة، وهي إنه عادًة لما مواصفات الـIntension بتزيد، هتلاقي أن الـExtension بيقل، يعني مثلًا لو احنا حاولنا نعرف كلمة “شخص” بإنه:

١. كائن حي ثديي بيمشي على قدمين.

هنلاقي إن الـExtension بيشمل الـ8 مليار بني ادم اللي على الكوكب (for the most part).

لو حاولنا نزود مواصفات الـIntension بإننا نضيف مثلًا الآتي:

٢. سنه أكثر من 16 سنة.

فعدد العناصر اللي في الـExtension هيقل.

بس العلاقة دي مش دايمًا عكسية بالشكل دا، لإن أوقات ممكن نضيف مواصفات مش بتقلل العناصر، زي مثلًا:

٣. سنه أقل من 1000 سنة.

هنا العناصر بتاعة الـExtension مش هتقل، فهو العلاقة بين الـIntension والـExtension مش عكسية بقدر ما هي فقط غير متزايدة.

وبرضو لاحظ إن ممكن يبقى عندك تعريفات الـExtension بتاعتها فاضية (مفيهاش عناصر)، زي مثلًا لو حاولت أعرّف كلمة “حصان وحيد القرن- Unicorn”، فهنا هنلاقي أن الـExtension مفيهوش أي عناصر نظرًا لإن الـUnicorns مش كائنات حقيقية.

للوهلة الأولى ممكن تعتقد إن التعريفات اللي بالشكل دا ملهاش لازمة، لكن الحقيقة إن إستعمالها أوقات بيكون مهم حتى لو الـExtension فاضي. فكر في مصطلح زي “اليوتوبيا- Utopia” مثلًا، بالرغم من إن الـExtension بتاعه فارغ، لإن مفيش أي يوتوبيا متحققة في العالم فعلًا، لكن دا مش معناه إن المصطلح دا ملوش وظيفة أو إنه غير مهم في المناقشة.

احنا إذًا عندنا شكلين ممكن نعرف بيهم المصطلح، ممكن نعرفه عن طريق الـExtension بتاعه، وممكن نعرفه عن طريق الـIntension.

كل شكل منهم ليه 3 طرق- Techniques ممكن نستعملهم عشان نعرف مصطلح معين. ممكن نلخصهم في الصورة دي كدا:

نبدأ بالـExtensional Techniques:

- الـDefinitions by example (Denotative definitions):

وهي إنك تعرف الشيء بإنك تعدد العناصر بتاعته، يعني لما اسألك مثلًا يعني ايه “كوكب” فتقوم قايلي كوكب يعني حاجات زي “عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ” وهكذا. - الـOstensive definitions:

وهي إنك تعرف الشيء بإنك تشير ليه بس مش اكتر، زي ما الأطفال كدا بيبدأوا يتعلموا اللغة، انت بتشاور على حاجة وتقول اسمها، زي إنك تشاور على كرسي وتقول “دا اسمه كرسي”. - الـQuasi-ostensive definitions:

هي زيها زي الـOstensive لكنك بتضيف عبارات عشان تكون أدق شوية، زي إني لما اسألك على معنى كلمة “كرسي” فانت تشاور على الكرسي وتقولي “هو القطعة دي من الأثاث”، فانت هنا مش بس بتعرفني على الشيء (اللي هو الكرسي) لكنك بتعرفه بإعتباره جزء من شيء آخر (الأثاث).

طبعًا في حين إن النوعية دي من التعريفات قد تكون عملية وانت بتعلم طفل اللغة، أو حتى وانت كشخص بالغ بتتعلم لغة جديدة أو حتى بس في حياتنا اليومية العادية، لكن في النقاش المنطقي أو الفلسفي أو العلمي النوعية دي من أساليب التعريف بتكون غير مرضية تمامًا لغرض المناقشة أو البحث، والسبب هي إن التعريفات دي في الحقيقة موضحتش “معنى” المصطلح، لكنها فقط وضحت أمثلة للي المصطلح دا بيشمله. في المناقشات المنطقية بنحتاج أكتر نلجأ لأساليب التعريف الخاصة بالـIntension لإنها هي التعريفات المرتبطة أكتر بالمعنى وبنقدر فعلًا نستعملها بشكل أكثر تجريدًا- more abstract عشان نناقش الفكرة محل الجدال أو الاختلاف أو البحث.

الـIntension Techniques:

- الـSynonymous definitions:

ودي نوعية تعريفات بنعرف فيها المصطلح بمصطلحات أُخرى بيكون ليها نفس المعنى، وبتكون الصطلحات الأُخرى دي مفهومة بشكل طبيعي. يعني مثلًا ان حد سألني يعني ايه “مقعد” وانا ارد اقوله يعني “كرسي”، هنا انا استعملت مصطلح تاني ليه نفس المعنى وبالتالي أصبح معنى المصطلح اللي الشخص بيسأل عليه واضح بشكل سلس ومفهوم. - الـOperational definitions:

ودي طريقة في تعريف المُصطلحات بالتركيز على الوظيفة أو الـOperation اللي بتقوم بيها. أول من استعمل المصطلح دا كان عالم الفيزياء الحاصل على جايزة نوبل P. W. Bridgman لما ظهرت نظرية أينشتاين للنسبية ومبقاش من الممكن إننا نعرف المكان والزمن (Space and time) بنفس الطريقة اللي كان بيتم استعمالهم بيها في نظرية نيوتن. الـOperational definition لمصطلح بيوضح أن المصطلح بيتم تطبيقه بشكل صحيح في حالة معينة لو وفقط لو تم تطبيق Operations معينة والتطبيق دا أدى لنتائج محددة (النتيجة اللي بتوصفها النظرية زي ما النظرية بتستعمل المُصطلح). فهو في الحالة دي مثلًا بيتم تعريف الزمن والمكان من خلال المعادلات الرياضية اللي بتوصفها النظرية ومن خلال النتائج اللي بتتنبأ بيها النظرية. - الـDefinitions by genus and difference:

ودي الطريقة اللي بتستعمل وبيتم تطبيقها على نطاق ضخم لإنها عملية في حاجات كتير جدًا، واللي بيحصل إنه الأول بيتم تعريف فصيل كبير (class) اللي هو الـgenus وبيتم التعامل مع الـDefiniendum باعتباره subclass للـgenus دا، وبعدين بتتحط معايير أو مواصفات تفرق بين الـsubclass دا والـsubclasses التانية (الأنواع التانية- species) من نفس الـgenus.

طبعًا هنا مصطلحات (species وgenus) بيتم استعمالهم بشكل مختلف عن الاستعمال المتعارف عليه في علم الاحياء.

على سبيل المثال، الـclass أو الـgenus لكل المثلثات ممكن يتم تقسيمهم لـ3 مجموعات أصغر- subclasses كالتالي: المثلثات المتساوية (equilateral triangles)، والمثلثات متساوية الساقين (isosceles triangles)، والمثلثات مختلفة الأضلاع (scalene triangles). فهنا الـgenus هو “المثلثات”، والـspecies هي المثلثات المتساوية والمتساوية الساقين والمختلفة الأضلاع. لكن لاحظ طبعًا إن التعريف هنا علائقي- relational، يعني لو جينا مثلًا نعرف “المثلث”، ف في الحالة دي هتبقى المثلثات مثلًا هي الـspecies من genus أكبر اللي هو الأشكال الهندسية متعددة الأضلاع (polygons)، وهيبقى في species تانية كتير في الـgenus دا زي المربع والمستطيل والشكل الخماسي والشكل السداسي وهكذا. فهو النوع دا من التعريف نسبي وعلائقي، زي بظبط ما الأب هو أب لإبنه لكنه إبن لأبوه (اللي هو جد الإبن)، وهكذا.

وهنا تقدر تبدأ تلاحظ إن النوعية دي في التعريف بتبقى عملية لحد نقطة معينة، يعني مثلًا لو جيت تحاول تعرف مصطلحات فلسفية زي (الكينونة- Being) أو (الجوهر- Essence) أو (Subsctance)، أو مصطلحات زي دي اللي هي غالبًا مبتكونش subclass من class أعلى منها، هتلاقي إن الطريقة دي في التعريف مش هتنفع وهترجع تستعمل حاجة زي الـOperational definition مثلًا أو ما شابه.

وخلي بالك إن التعريف بالطريقة دي مش مهمة سهلة، وبشكل عام، في كام قاعدة كدا بنمشي عليها عشان التعريف يكون مُرضي بما فيه الكفاية، القواعد دي كالتالي:-

- التعريف لازم يوضح الصفات الأساسية للـspecies:

وهنا المقصود إنك تستعمل الصفات الأساسية اللي بتجمع فعلًا كل عناصر التعريف، يعني لو جيت مثلًا في تعريف مصطلح كرسي وحطيت إنه لازم يكون ليه مسند للإيد، هنا انت حطيت صفة مش أساسية وبالتالي بتعمل تمييز مش عملي في التعريف، لإن في كراسي كتير ملهاش أيدين. - التعريف مينفعش يكون دائري:

المقصود هنا إنك مينفعش وانت بتحاول تعرف مصطلح إنك تستعمل في الـDefiniens بتاعته مصطلحات قائمة على المصطلح اللي إنت بتعرفه نفسه، يعني بص مثلًا على التعريف دا “الضغط النفسي (stress) هو تغير مُحدد في الشكل المورفولوجي أو الكيمياء الحيوية أو الوظائف الفسيولوجية أو السلوك يختبره الكائن الحي كإستجابة لتعرضه لحدث ضغط (stressor)”، هنا اللي عمل التعريف دا استعمل مصطلح هيثير التساؤل مرة أُخرى (stressor)، لإن احنا اصلًا بنحاول نعرف كلمة (stress)، وبالتالي التعريف غير مُرضي. خلي بالك إن التعريف قد يكون صحيح، لكنه تعريف غير مُرضي لإنه رجعنا لنفس النقطة تاني. وفي نوعية تعريفات بالشكل دا بيكون اسمها tautology، الـtautology هو تعريف صحيح لكن ملوش لازمة، لإنه في الحقيقة فارغ من المعلومات، زي إني أقول مثلًا إن x=x، هي معادلة صحيحة، لكنها مش informative. - التعريف مينفعش يكون عام أوي ولا ضيق أوي:

ودي نقطة مهمة، لإنك مش عايز التعريف يكون عام وواسع بشكل يخليه يشمل عناصر مش مطلوب إنها تكون موجودة في التعريف، يعني مثلًا في مرة حاول بعض الناس في أثينا إنهم يعرفوا الإنسان بإنه كائن حي يمشي على قدمين وملوش ريش، فساعتها جه الفيلسوف اليوناني ديوجينيس ومسك فرخة نتف ريشها وإداهالهم. هل كدا الكائن اللي ماسكه ديوجينيس دا يعتبر إنسان؟ معتقدش إن في حد هيكون قابل إن التعريف يشمل العنصر دا (الفرخة)، وبالتالي فلما نحاول نحط تعريف لمصطلح بنحاول منخليهوش عام زيادة عن اللزوم. وفي نفس الوقت مينفعش يكون ضيق زيادة عن اللزوم، زي ما مثلًا من شوية لما حاولنا نعرف كلمة “شخص” وبدأنا نضيف صفات زيادة في الـIntension منها إن الشخص يكون سنه أكتر من 16 سنة، ممكن يتم إضافة صفات أكتر تخلي التعريف في النهاية بينطبق على قلة قليلة جدًا من العناصر، وبالتالي يكون من غير العملي إستعمال التعريف. - التعريف مينفعش يستعمل مصطلحات غامضة: التعريفات غرضها إنها تزيل الغموض عن المصطلح اللي بنستعمله، وبالتالي إستعمال مصطلحات غامضة بيبوظ الغرض من إيجاد التعريف، بس هنا محتاجين نفرق ما بين حاجتين، ما بين إن التعريف بيستعمل فعلًا مصطلحات غامصة، وبين إنه بيستعمل مصطلحات غير معروفة لكنها مش غامضة، يعني مثلًا لو انا جيت احاول أعرّف كلمة “العيش- الخُبز” بإني أقول “الخُبز هو مادة الحياة”، هنا التعريف دا غامض، لو واحد فعلًا ميعرفش يعني ايه عيش، مش هيفهم حاجة من الجملة دي. في حين إن مثلًا لو حاولت أعرف حاجة زي “مذبذب ديناترون- Dynatron oscillator” وقلت إنه “دائرة تستخدم منحنى جهد-تيار بمقاومة سالبة لإنتاج تيار متغير”، فهنا التعريف دا مش غامض، بالرغم إنه من الممكن ميكونش مفهوم لمعظم الناس، لكنه مفهوم جدًا للناس اللي مجالها التخصص في الدوائر الكهربية أو المجالات الهندسية. بس هنا مهم إننا نلاحظ حاجة، مش منطقي مثلًا إنك تقدم مصطلح زي دا لحد مش فاهم المصطلحات الباقية، وعشان كدا في منحنى طبيعي في التعليم من المفترض إن الناس تمشي عليه، وبالتالي مينفعش إنك لما تشوف مصطلح بيتم تعريفه بمصطلحات انت مش فاهمها إنك تستنتج على طول إن المصطلح دا بيتم تعريفه بشكل غامض، المعيار هنا مش فهمك الشخصي، المعيار هنا هو المعلومات اللي بيقدمها التعريف فعليًا.

- التعريف مينفعش يكون سلبي إذا كان فيه إمكانية إنه يكون إيجابي:

التعريف غرضه إنه يحاول يقولنا أيه اللي المصطلح “بيعنيه”، مش أيه اللي المصطلح “مش بيعنيه”، يعني تخيل إنك لما تسألني يعني أيه كرسي، فانا أقوم رادد عليك وأقولك “هو قطعة أثاث لكنه مش سرير ومش دولاب ومش ترابيزة”، هنا التعريف غير مُرضي تمامًا، إنت في الاخر برضو معرفتش هو ايه الكرسي! وبالتالي عند وضع التعريفات لازم دايمًا تحاول تعرف المصطلح بشكل إيجابي، مش بشكل سلبي. بس طبعًا مش كل المصطلحات ينفع يتم تعريفها بشكل إيجابي لإن اللغة فيها مصطلحات طبيعتها إن سلبية، زي مثلًا لو حد سألني يعني ايه “أقرع”، فانا مفيش عندي طريقة تانية غير إني اقوله ان شخص معندوش شعر، لإن المصطلح نفسه مش بيعكس أي شيء إيجابي (affirmative) أو موجود عند الشخص دا، لكنه بيوصف فقط حاجة مش موجودة أو بينفي عنه شيء مُعين.

دا كان بشكل مختصر كلامنا عن أهمية التعريفات وكيفية صياغتها، ودي نقطة مهمة جدًا في أي نقاش منطقي لإنه منها ممكن إنك تبدأ تلاقي أرضية مشتركة مع الشخص اللي بتناقشه تقدروا تنطلقوا من خلالها للمناقشة، وعشان كدا غالبًا معظم المناقشات اللي هتشوفها في السوشيال ميديا أو السياسة أو غيره بتلاقيها فارغة وملهاش معنى، لإن الطرفين أصلًا مفيش بينهم أرضية مشتركة وأحيانًا حتى مش بيستعملوا مصطلحاتهم بنفس المعنى.

لكن المصطلحات والتعريفات مش هي العائق الوحيد في الوصول لمناقشة منطقية أو جدل منطقي، لكن في عامل ضخم جدًا آخر بيتم استعماله طول الوقت، وهي حاجة اسمها المغالطات المنطقية، وهي أساليب خطأ في الاستدلال هتلاقيها تقريبًا على طول بيتم استعمالها من أي حد بتشوفه بيتكلم في أي حتة. المغالطات المنطقية هتكون هي موضوعنا في المقال الجي.

حل تمرين الجزء اللي فات:

- المقدمة: عدد الذرّات في الكون كلّه ضخم للغاية بحيث لا يمكننا أبداً أن نحصيها أو نحصي القوى التي تحرّكها في كل مكان.

النتيجة: لا بدّ أن تكون هناك عوالم أخرى، في أماكن أخرى، تضم أنواعًا مختلفة من البشر والحيوانات.

- “لا أحد يُعاقب لإن ذنبًا قد ارتُكب، بل لكي لا يُرتكب. فما مضى لا يُمكن استرجاعه، ولكن الذي في المُستقبل يُمكن منعه.” – سينيكا

الجملة محتاجين نقسمها لـ4 أجزاء بالشكل دا:

(1) لا أحد يُعاقب لإن ذنبًا قد ارتُكب، (2) بل لكي لا يُرتكب. (3) فما مضى لا يُمكن استرجاعه، (4) ولكن الذي في المُستقبل يُمكن منعه.

فهو اللي حاصل إن رقم (3) هي مقدمة لرقم (1)، اللي هو الاستنتاج؛ الحاجات اللي حصلت قبل كدا محدش يقدر يسترجعها، وكنتيجة، فهو محدش فعلًا بيعاقب حد عشان هو عمل ذنب.

ورقم (4) هو مقدمة لرقم (2)، اللي هو الاستنتاج؛ اللي في المستقبل هو اللي ممكن نمنعه، فعشان كدا بيتم العقاب عشان يتم منع حدوث أخطاء في المستقبل.

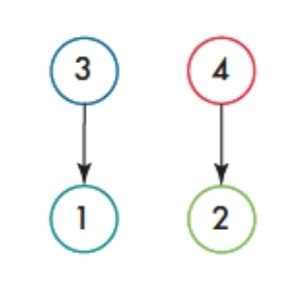

ورسمها بالشكل التخطيطي هيكون بالشكل دا: