الخبر في الإبستمولوجيا الإجتماعية

- ☑ الخبر في الإبستمولوجيا الإجتماعية

- الخبر في علم المعرفة – معايير وإشكاليات

- مقدمة منهجية في المعرفة بالخبر — الفصل الأول

- مقدمة منهجية في المعرفة بالخبر — الفصل الثاني: مذاهب المعرفة بالخبر، شروحات ونقوضات

- إبستمولوجيا الخبر والتّاريخ: المؤرخ والتسويغ وآليات الكذب

- الهستيريا الجماعية وشهود العيان

- مشكلة ظهور الزيتون: بحث في مشكلة الخبر والتاريخ والمعجزة

- مشكلة ظهور الزيتون ٢: ڤيديو تعليق على ظهور الزيتون

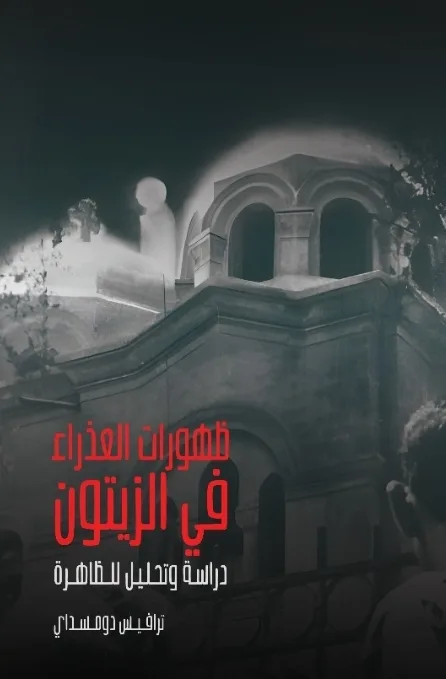

- مشكلة ظهور الزيتون ٣: مراجعة كتاب ظهورات العذراء في الزيتون – دراسة وتحليل للظاهرة” لترافيس دومسداي، الفصلين الأول والتاني

MA in Applied Linguistics and TESOL, Portsmouth University, United Kingdom. His current research areas are Critical Discourse Analysis, Gender Relations, Religious Literature, and Hermeneutics

ليه موضوع الخَبَر والشهاده testimony مهم؟

“إن المؤرخ الذي يَتبع منظوراً إمبريقياً صارماً مُلزَمٌ برفض إمكانية معرفة الحقيقية التي من شأنه بحثها. المعرفة الوحيدة التي هو مؤهلٌ لإدعائها هي معرفة ما في داخل مصادرهِ نفسها، معرفة المُعطيات. هذه المُعطيات تتكون غالباً ما تكون أخباراً عن أحداثٍ مَضَت، ولكن أيضاً توجَد مُعطيات غير لفظية (كالآثار، إلخ) وهي أيضاً مفيدة. المعطيات أو الأخبار عن أحداث الماضي هي ما يختَبِره المؤرِّخ، لأ أحداث الماضي ذاتها. تِلك هي “الحقائق” الملموسة التي منها يُحاول أن يُعيد بناء صورة عن أحداث الماضي. هذه الصورة تنعكس في سرديته المكتوبة التي يرويها عن الحَدَث الماضٍ. الصُّورة أو السَّردية عن حدث ما في الماضي تُحاكَم بكونها مُتوافقة مع أو مُحتملة بدرجة قريبة أو بعيدة بالمُقارنة بالمُعطيات. المُعطيات يجب، بالطبع، أن تُغَربَل بقواعد منهجية مُتّفق عليها، وسيسعى المؤرِّخ للإعتماد على المُعطيات ذات أفضل موثوقية منهجية. من المفترض كون بعد الأخبار عن الماضي أكثر صحّة من غيرها، وأن بعضها صحيح والبعض خاطيء. ولكن، هذه الصحة أو الخطأ لا يُمكن تحديدها إمبريقياً [بالحواس] إذ لا يُمكن للمؤرِّخ أن يختبرَ الحَدَث. لذا فمن الضروري إيجاد معايير منهجية بها يُمكن تقييم فائدة المُعطيات في بناء صور وسرديات مُتَّسقة مع الحدث الماض، أو يُمكننا القول أنه بها -أي بالمعايير المنهجية- يُمكننا أن نحدِّدَ مَدى الحقيقية (في مُقابل [أو بدلاً من] الحقيقة المُبرهنة إمبريقياً) التي يُمكن أن ننسبها للأخبار [التي وصلتنا عن] الماضي.”Bernard Weiss (1985, p.82), Knowledge of the Past: The Theory of “Tawâtur” According to Ghazâlî. Studia Islamica, No. 61 (1985), pp. 81-105.

التعلًّم بالخَبَر هو واحد من المصادِر الأساسيه اللي كلنا بنتعلِّم بيها من مرحلة الطفوله وحتى المراحل المُتقدِّمه في حياتنا ومعرفتنا بأي مجال. الخَبَر هو ببساطه إن شخص (هانسميه ب) يعرَف شئ من شخص (هانسميه أ) يعرف الشيء ده. وهنا لازم يتحَقَّق شَرطين، لازم يكون أ يعرف الحاجه دي، ولازم ب يكون بيثق في أ عشان ياخد منه المعلومه. السلسله دي من الإخبار ممكن تكون أطول من كده، بحيث واحد يقول لواحد والواحد ده يقول لشخص تاني والتاني يقول للتالت وهكذا، لكن لازم السلسله دي تنتهي للعارِف الأوَّل، يعني لازم يكون في شخص “حصل عنده معرفه” بالشئ اللي بيتكلِّم عنه، وينفعش يكون مصدره هو نفسه إن حد تاني قاله لأن كده هانبقا قدام تسلسل لا نهائي من الأخبار وده لا يثبُت به معرفه. خليني أوضحلك الفكره بمثال قاله Peter Graham و Zachary Bachman: تخيل مثلاً إنك دخلت تشتري حاجه ومش معاك فلوس، ف جه حد ودفعلك. هنا في مديونيه (وهي مقابل للمعرفه الصحيحه)، إنت الشخص اللي عليك المديونيه يعني إنت مُطالب بمعرفه لكنها مش عندك، ف بييجي حد وبيتبرَّع هو بكونه مصدر لمعرفتك. بس تخيَّل لو اللي هايدفعلك ده هو نفسه هايستلف من حد تاني عشان يدفعلك. هنا المديونيه إتسددت من عليك، لكن مازال في شخص مديون عليه مبلَغ مش مدفوع، يعني في شخص قدِّملَك معرفه لكن هو نفسه معندوش المعرفه دي وبياخدها على عهدة حد تاني. وبالتّالي عشان يكون في عندك معرفه سليمه لازم المعرفه دي تنتهي لشخص وصل للمعرفه بواحد من مصادرها الأوليَّه زي الحِس، مش مُجرَّد مُتلقِّي للمعرفه من مصدَر غير معروف أو بينشُر معرفه غير قابله للتحقُّق منها بمصادِر المعرفه الأوليّه.–في المثال اللي فات في تمييز مُهم، من الضروري تفهم الفرق بين المعرفه knowledge ومُسوِّغ المعرفه justification of knowledge. في المثال اللي فوق إنت مكنتش تعرف معلومه مُعيَّنه، ف روحت خدت المعلومه دي من شخص تاني. هنا لو إنت بتثق في الشخص ده ومعندكش سبب للإعتقاد في خطأ المعلومه هاتصدقها، وبالتالي في الحاله دي عندك مُسوِّغ للتصديق أو عندك justified belief، بس ده يختلف تماماً عن كون المعلومه اللي إنت خدتها منه صحيحه فعلاً أو لأ. يعني ممكن تكون إنت عندك مُبِّرر سليم للتصديق بس اللي صدقته أخطأ في المعلومه أو كذب. وبالتّالي مش كُلّ شيء تظُن إنه مُبرَّر بالضَّروره بيوصلك لمعرفه سليمه. عشان كده بيقول Robert Audi إن الإخبار testimony والذاكره memory بيتطلَّبو الرجوع للحِس في تأكيدهم. يعني مثلاً (وده حصل فعلاً) لو أنا عندي ذاكره إني روحت الشغل بال tablet بتاعي وإني خلصت شغل ولميت حاجتي وشيلت قلم التابلت في الشنطه وفاكر ده كويس جداً، بس روحت البيت ملقيتش القلم في الشنطه، هنا وجود الذاكره –حتى لو كانت vivid– عندي مش معناه إنها حقيقيَّه، المعيار هنا إني أروح الشغل تاني يوم وأدور عليه ولو لقيته على مكتبي ساعتها هاعرف إن الذاكره دي ذاكره كاذبه false memory، لكن لو لقيت القلم في الشنطه تبقا الذاكره سليمه. الشهاده أو الخَبَر بنفس المنطق لازم يرجعو في الآخِر للحِس سواء كتأكيد ليهم.–

بالنسبه بقا لعملية الإخبار نفسها، الشخص اللي بيتلقَّى الخَبَر لازم يشوف الشخص اللي باخد منه المعلومه بإعتباره صادِق عشان يصدَّقه، زي مثلاً لما بتسمع معلومه من حد من أصحابك وبشكل تلقائي بتصدَّقه، هنا إنت بتصدقه على عُهدة معرفتك السابقه به. النوع ده من المعرفه إسمه inferential knowledge، المعرفه دي مبنيه على مقدمات ونتائج، بحيث تكون المقدمات في الصوره التاليه: (1) أنا أعرف فلان من زمان وبثق فيه لأنه مكدبش عليا قبل كده، (2) فلان قال كذا، (3) إذاً كذا صحيح لأن مفيش سبب يخليني أشك في عدم صدقة المره دي. ده يوريك ليه الخَبَر مش من المُسوِّغات المعرفيَّه الأوليَّه، لأنه يتخلَّله مقدمات ونتائج لو واحده منها إختلِّت بتختل النتيجه النهائيه. طب في هنا مُشكله تانيه وكبيره، وهي إن المعرفه الناتجه عن الخَبَر معرفه خاصَّه، يعني عشان تصدَّق الشخص اللي بتسمعه لازم تكون أساساً مُهيَّأ لتصديقه، لو شخص تاني معندوش سبب لتصديقه وعندك سبب للشَك في الروايه من الطبيعي إنه هايتوقَّف قُدّام السؤال وهايرفض التصديق بصحة المعلومه. وبالتّالي الخَبَر يتطلَّب إستعداد مُسبق للتَّصديق، لو معندكش الإستعداد المُسبَق مش هاتشوف التسويغ الناتج من المعرفه سليم.

–هاتقولي طيب، في حَالات بتجيلك فيها المعلومه من عَدَد من الأشخاص اللي ميعرفوش بعض ومفيش بينهم مساحة تلاقي تخلي الخَبَر ينشأ بالكذب ما بينهم خصوصاً لما ترجَع المعلومه اللي بينقلوها للحِس. هاقولك صحيح، ده نوع مُنتشر جداً من المعرفه، ولو قدرت تتوثَّق من تحقُّقه بيكون بدرجة ما سليم، ولكن .. لازم هنا تميِّز ما بين معرفة الشيء والمعرفه عن الشيء. يعني مثلاً لو شوفت دخان خارج من شارِع وناس بتصرخ بصوت عالي ف إنت هنا شوفت الدخان مشوفتش سبب الدخان، وبالتَّالي لو عشر أشخاص شهدو لوجود حريق في بيت بناءاً على رؤية الدخان بس ده مش بالضّروره صحيح، قد يكون الدخان بسبب إن حد حَرَق أي حاجه أو قد يكون ناتج عن حريق في عربيه في الشارع ده أو إن ناس بتصوَّر مشهَد في مسلسل أو فيلم. يعني لازم تميِّز بين نَقل الشخص لمعلومه وبين نقل الشخص لإستنتاج مبني على المعلومه، وأوقات كتير ده بيتطلَّب إنك تعمل interviews وتستجوب الشهود عشان تميِّز بين اللي يعرفوه واللي إستنتجوه واللي سمعوه من ناس تانيه وأخبرو بيه بدون رجوعه إليهم بالحِس، يعني اللي هم بيحكوه وهو مسوغين في تصديقه لكن معندهومش تأصيل حقيقي للمعرفه الصحيحه، وخلي بالك إن ده مش متاح في التعامُل مع “كُل” أخبار التاريخ .. مهما عملت من منهجيَّات في التعاطي مع الشهادات التاريخيَّه ومع فقدانك أهم وسيلتين للتحُّقق من الشهادات وهم الحِس المُباشر وإمتحان الشهود هاتفضل المعرفه المبنيه على الشهاده مرهونه بطبيعة الشهود وبرغبتك أو إستعدادك لتصديقهم، أما اللي من برا دايرتك ومعندوش دوافِع لتصديق شهودك حتى وإن سلِّملك بإنك مُسوِّغ في تصديقهم مش هايسلملك بإن معرفتك معرفه صحيحه لأن مفيش وسيله للتحُّقق من الخَبَر. وممكن نبقا نتكلِّم في مُشكلة ال induction أو الإستقراء في بوست تاني، بس هي بإختصار بتقول إن مش معنى إن في شيء مُتكرِّر إنك تقدر تستنتج إنه مش هايتغيَّر. يعني مثلاً مش معنى إنك تعرف واحد مكدبش عليك قبل كده إنه مش هايكدب عليه في وقت تاني، ومش معنى إنه لم يختلِق أو يتوهَّم شيء قبل كده إنه مش هايختلق أو يتوهَّم بعدين.

في موضوع الشهادات المُتعدده بيقول Robert Stein في مقال بعنوان Criteria of Authenticity إن تعدُّد المصادِر وسيله لا غِنى هنا بالنسبه للمؤرِّخ ولكنها لا تكفي لتحقيق “اليقين” بنفسها لأن وجود مصادِر مُتعدده وقديمه لمعلومه معناه إن المعلومه قديمه لكن مش معناه إن المعلومه صحيحه. وكمان بيضرب Dale C. Allison (1998 ص.7-8) مثال في مناقشة الشهادات المُتعدده ف بيقول ما معناه إن تخيل مثلاً لو عندنا شخص مؤثِّر هانسميه X وكان قُريِّب زمنياً ومكانياً من شخص مُهم هانسميه Y وهو محل البحث التاريخي، الشخص المؤثِّر X ده ممكن يتكلِّم وينسب أقوال ل Y، والناس تنقل عن Y على لسان X، ويجيلك شهادات مُتعدده عن حاجات قالها Y وتوصلك كمؤرِّخ بعد قرون. هنا إنت قدام شهادات مُتعدده، لكن مش بالضَّروره تقدَر تقول إنها راجعه ل Y، تقدَر بس تقول إنها ظهرت بشكل مُبكِّر، لكن مصدرها إيه ده سؤال متقدرش المصادر المُتعدده تجاوبه ولا تقدر تستخدم المعيار ده في مُعالجة والوقوف على مصدَر الأخبار والأقوال. وهنا نرجَع تاني للفرق ما بين التسويغ والمعرفه. المؤرِّخ في بحث الأسئله القديمه ميقدرش يوصل لمعرفه يقينيَّه صحيحه، ولكن يقدر يبني صوره مُسوَّغه بأدواته مبنيه على المُعطيات المُتاحه. يعني تخيَّل لو في حدث كتاب عنه 20 مصدَر، منهم 10 بيكتبو من منظور و10 بيكتبو من منظور مُضاد أو مُنافس، وضاع من المصادر دي 17، منهم ال 10 اللي بيتكلو من منظور مُضاد، كده إتبقالك 3 مصادر، ممكن تقدَر تبني عليهم صوره كمؤرِّخ وهاتكون مُسوَّغ في التصوُّر اللي بتبنيه لأن دي المُعطيات اللي باقيالك، لكن متقدرش تقول إن “إنتشار الخَبَر” أو “البِناء التاريخي” اللي عملته بيوصَّل لليقين أو إنه مُساوي للإدراك بالحِس، أو إنه بيوصَّل لمعرفه كامله. أقصى ما يُمكن تحقيقه هو تسويغ بناءاً على المُتاح.

دور الثقة في تحليل الخَبَر

“نحن حريصون على الثقة بالمؤشرات القويّة robust signals [التي تدفعنا لتصديق شهادات الآخرين] على الرغم من أنه أحياناً نُخدَع بخصوص قوَّة المؤشرات لأن خبرتنا [في تقييم المصادر وشهاداتها] هي خبرة غير مُباشرة. … أن نتبنَّى موقفاً من الثقة في من نتخاطب معهم يعني أن نقبَل تعرُّضنا لدرجة من التهديد الذهني/المعرفي بأن نقبل أنا نُشاركهم عدد كبير من الفرضيَّات والتصوُّرات والنظريات التي تُطرح بغرضِ التَّخاطُب. نحن لا نثق في مُخاطبينا كيما يمدوننا بالمعرفة … يحدُثُ أننا نتحصَّل على المعرفة بالتّواصلِ، من خلال إدراج من نُخبَر به في سياق أفكارنا وأهدافنا المعرفية.”Gloria Origgi, Trust and Reputation as Filtering Mechanisms of Knowledge, in The Routledge Handbook of Social Epistemology (2020, p.82, 83-84).

تجارب قياس إحتمالية تصديق/مرور الكدب

في إحصائيه لطيفه بينقلها Joseph Shieber (في فصل بعنوان Socially Distributed Cognition and the Epistemology of Testimony) عن Ekman و O’Sullivan اللي في دراستهم عملو حصر للدراسات والتجارب اللي بتحاول تُحصي قدرة الفرد على إكتشاف الكذب أو إن الطرف اللي بيكلمهم مُخادِع. بيقولو إن في كل الدراسات اللي أحصوها الناس مكانتش دقيقه في تحديد إن اللي بيكلمهم بيكدب، وكانت معدلات إكتشافهم للكدب نادراً فوق ٦٠%، وقطاع منهم وصل ل ٥٠% (اللي هي الرقم العشوائي) وبعض المجموعات كانت معدلاتها أسوأ من ٥٠%. والنتايج دي صحيحه بردو في سياق المتخصصين اللي وظايفهم مبنيه على قدرتهم في إكتشاف الكدب زي ضباط الجمارك (دراسه عملها Kraut و Poe) والشرطه الفيدراليه (دراسه عملها DePaulo و Pfeifer) وضباط الشرطة (دراسه عملها Kohnkan). يعني حضرتك سيادتك سعادتك لما بتاخد معلومه بناءاً على ثقتك في شخص، في إحتمال يقارب ال ٥٠% إنه لو حاول يخدعك هايخدعك حتى في مجال إنت متدرب عليه. ولما بتاخد معلومه إتنقلت من كذا شخص ووصلتلك كل مره بيحصل نقل للمعلومه في قدر لا بأس به من الإحتماليّه إن يكون في خِداع أو كدب أو على الأقل خلل أو خطأ. مينفعش بعد كل شغل ال Cognitive Psychology وال Social Epistemology تيجي تقولي أنا عايز أخد معلومات اللي قبلي بإعتبارها لا يتخللها الشَك وبإعتبارها تؤسس ليقين مُطلق، إنت كده ضدّ الدّليل التجريبي.–

التخلِّي عن عِبء الإثبات–

في مقال بعنوان Assurance Views of Testimony بيستخدم Philip J. Nickel عبارة “passing the buck” في التعبير عن الناس اللي بتخلط ما بين دور الشهاده كمُسوِّغ للمعرفه وبين كونها دليل للمعرفه. عبارة passing the buck في الأصل معانا إنك تلوم حد على حاجه كان المفروض إنت اللي تعملها. اللي هو يقصده هنا إن لو إنت قولتلي معلومه وأنا سألتك عن الدليل، المفروض إنت تديني الدليل بما أنك إستخدمت المعلومه، لكن اللي ممكن يحصل إنك بدل ما تديني دليل على المعلومه ترمي عبء الإثبات على حد تاني -أو على الشهاده- ف تقولي أنا سمعت المعلومه من فلان. في الحاله دي إنت بترمي عبء المسئوليه والإثبات على فلان، لكن في نفس الوقت بترتكب مُغالطه لما بتدّعي إن معرفتك صحيحه في حين إنك معندكش دليل عليها، كل اللي عندك هو مُبرِّر للتصديق وهو إنك بتثق في فلان. طب إفرض أنا مش بثق في فلان؟ إفرض إنت بتثق فيه بناءاً على أسباب مرتبطه بالعاطفه أو الآيديولوجيا وإنت شايفها كافيه للتصديق، بس أنا معنديش نفس الروابط العاطفيه والآيديولوجيه مع فلان وبالتّالي مش هاصدّق كلامه بدون دليل، وفي نفس الوقت إنت معندكش دليل ورميت المسئوليه على فلان. في الحاله دي الموضوع بقا فيه معلومه عماله تلف بين الناس ولم تنتهي إلى دليل، ولكن فقط إلى رغبة الناس في إنها تصدَّق على عُهدة فلان.–

الشهادة للمُعجزة–

في كُتيب صغير عن المُعجزات، بيناقش ديفيد هيوم دور الشهادات أو الأخبار اللي بيتناقلها الناس في إثبات الأحداث، وبيطبّق ده تحديداً على الأخبار اللي فيها أحداث مُعجزيّه أو خارقه للطبيعه. واحده من الأفكار اللطيفه جداً اللي طرحها في الكتاب ده إننا بنثق في الأخبار اللي بينقلها الناس لما مبيكونش عندهم دوافع للكدب ولما بيكون عددهم كبير ولما بتكون شهاداتهم مُتّسقه، والثِقه دي عندنا بسبب “العاده”. يعني إحنا بالمُلاحظه إتعودنا إن العدد ده مش هايكدب، وفلان وفلان مش هايكدبو عشان معندهومش مصلحه، جََرت العاده كده. ف أضاف هيوم للجُزء ده جانب تاني وهو إن تعريفنا للمُعجز هو إنه شيء يُخالف العاده. ف مثلاً لو حد مات في سن صغيّر مبيتقالش عليه حدث مُعجز، لأنه شيء لا يُخالف المُعتاد والملحوظ. لكن لو حطيت حديد في الميه ومغطسش ساعتها بتقول إن في شيء “مش عادي” أو “مُخالف للمُلاحظه”. طب لما ييجي حد يقولك إنه راح للمسطح المائي اللي يبعد عن بيتك ٢ كيلو وحط حديد هناك والحديد مغرقش، والشخص ده إنت بتثق فيه بناءاً على العاده، بس بردو بتثق إن الحديد مش بيطفو على الميه بناءاً على العاده، ف هنا عندك تناقض ما بين “حاجتين مبنين على المُلاحظه والعاده”، إما فلان اللي مش من عادته يكدب كدب أو توهم أو إختلط عليه الحديد بماده تانيه، أو إن طبيعة الحديد إتغيرت وبقت بتطفو. السؤال المُهم هنا، لو إنت معندكش القدره على التحقُّق من الأمر بنفسك، إيه اللي يخلّيك تغلِّب العاده في إن فلان مش بيكدب على العاده إن الحديد مش بيطفو؟ وخلي بالك وانت بتجاوب إن حصر الموضوع في كدب فلان هو تجاهُل لإحتمالات تانيه كتير ممكن تخليه يقول معلومه غلط وهو نفسه مش عارف، زي إنه كان معاه حاجه غير الحديد وبتطفو عادي. بس عشان السؤال يبقا أوضح خلينا في إحتمال الكدب بس، إيه اللي هايخليك تقول إن عادة عدم طفو الحديد هي اللي إتكسرت مش عادة إنك فلان اللي تعرفه كدب؟

“لنفترض أن جميع المؤرخين الذي درسوا إنجلترا إتفقوا على أنه في يناير من سنة ١٦٠٠ ماتت الملكة إليزابيث، وأنه قُبيل وبعد موتها قد عاينها الأطباء والعاملين بالبلاط، كما هو الحال مع من هم في نفس مكانتها. ولنفترض أنه تم الإعتراف بمن تسلَّم الحكم بعدها وأُعلن حاكماً في البرلمان، وأنه بعد دفن الملكة إليزابيث بشهر ظهرت ثانية، وتولَّت مقاليد الحُكمِ وحكمت إنجلترا لثلاثة سنوات. ينبغي أن أعترف أني سأكون مُتفاجئاً لحدوث تِلك الظروف الغريبة الكثيرة، ولكني لن أميل مُطلقاً لتصديق حَدَث معجزيّ كهذا. لن أشَكِّكَ في موتها المزعوم، ولا في الأحداث التي تبعته. يُمكن فقط أن أفترض أن موتها كان مُفتعلاً وأنه بالتأكيد لم ولن يكن حقيقياً. يُمكن أن تُجادِل سُدىً أنه من الصَّعب بل من المُستحيل أن تخدَع العالم بأكمله في أمر بتِلك الفداحة. وأنه مع حكمة وحُسنِ حكم هذا الملكة المعروفة فما الميزة القليلة أو ربما المُنعدمة التي يُمكن أن تتحصَّل عليها من خدعة رخيصة كهذه، كل هذا يُمكن أن يُدهشني، ولكني مازلت سأجيب أن إحتيال وغباء النّاس ظاهرة مُنتشرة، وأنه من الأفضل أن أُصدِّق أن أشد الأحداث غرابة يُمكنها أن تَنشأ من تَواطئهم على أن أُقِرَّ بأن قوانين الطَّبيعة قد إختلًّت.”David Hume, Essay On Miracles (1840)