التَّاريخ والتَّأريخ في ضَوء ما بعد الحَدَاثة

MA in Applied Linguistics and TESOL, Portsmouth University, United Kingdom. His current research areas are Critical Discourse Analysis, Gender Relations, Religious Literature, and Hermeneutics

لفظة “التاريخ” تساوي عند السّواد الأعظم من القُرّاء لفظة “الماضي”، فدارسي التّاريخ عادةً ما يُلقَّنون المعلومات فيحفظونها عن ظهر قلب ومن ثمَّ يُلقنونها لآخرين أو يستخدمونها في حُججهِم بإعتبارها الماضي والحقيقة. لكي نفهم ما هو التّاريخ علينا أن نُفرِّق بين الماضي والتّأريخ للماضي. الماضي هو “ما كان”و”ما حدث”، ما لا يتبقّى منه سوى الآثار والشذرات. التّأريخ historiography هو إستخدام تِلك الآثار والشّذرات لإعادة تكوين reconstructing صورة عن الماضي. في ذلك التّصوُّر كل تاريخ هو تصوُّر أو بالأحرى قصّة عن الماضي، وإن أردنا أن نستخدم كلمة “الحقيقة” في سياق السّؤال عن “ما كان” فالحقيقة هي الماضي، الحقيقة هي ما لا نعلمه بالكامل، وهي ما نُحاول رَسم صورة له من خلال دراسة ورَبط ما بقي منه من آثارٍ وشذرات.

تتضِح جدليّة الماضي─التاريخ أكثر حينما نُقابلها بجدليّة المعنى─النصّ. مُهمّة المُفسّر هي الوقوف على قصد كاتب النصّ، ومن خلال الكلمات والتّركيبات اللغويّة يرسم المُفسِّر تصوُّراً لما كان في ذهن الكاتب حينما كتب النصّ. ولأن الكاتب غائب[1] فالمعنى (الحقيقة) غائب، لا يسَع المُفسِّر إلّا أن يستخدم أدواته وأحياناً خياله للأقتراب نسبياً من المعنى. تُشبه مُهمّة المؤرِّخ مُهمّة المُفسِّر، فكلاهُما يتعقَّب ما لا يعرف وكلاهُما لا يرجو اليقين. أفضل ما يُمكن أن يصل إليه المُفسِّر والمؤرّخ هو نظرية ذات قوّة تفسيريّة explanatory power يُمكنها ─بقدر الإمكان─ أن تُفسِّر شذرات الماضي (المعنى في حالة المُفسِّر) على أن لا تتجاهل ─بقدر الإمكان─ أيّاً منها. وعليه، فالتّصوُّر التّاريخي (في حالة المُفسِّر) الأفضل هو ما لا يتجاهل أيّاً من المعطيات المطلوب منه تفسيرها.

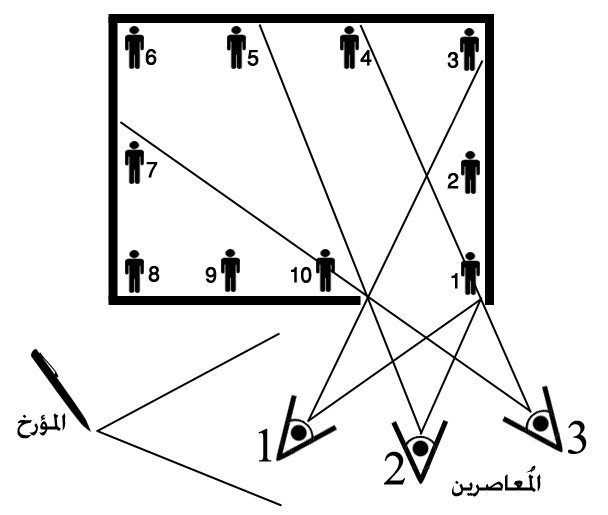

أيّ حدث في الماضي هو شبكة matrix شديدة التّعقيد تتداخل فيها مجموعة عوامل لا يُمكن قياس إسهام كل منها في الحدث بشكل موضوعيّ. تخيّل الموقف التّالي: إجتمع عشرة أشخاص في غرفة ومع كل واحد منهم فرشاة ولون مُختلف، وبدأ كل منهم بالرّسم على الجدار. بعد ساعة من الزّمن مرّ ثلاثة أشخاص أمام باب الغرفة ونظر كل مِنهُم مِن زاوية مُختلفة، فرأى الأوّل شخصين في الغرفة، وأيضاً رأي ما رسموه والألوان التي إستخدموها. أما الثّاني فرآى أربعة أشخاص، وهكذا الثّالث خمسة أشخاص. كتب كُلّ منهم ما رآه، فوصف الأشخاص ومكانهم من الغرفة وما رسموه على الجدار. وبعدما إنتهى كل منهم من الكتابة ترك ما كتبه ورحل، وأيضاً رحل من كانوا داخل الغرفة وأغلقوها وتركَ ثمانية منهم أدواتهم أمام الحجرة. بعد ذلك جاء آخَر فقرأ ما كتبه الثّلاثة الذين مرّوا أمام الغرفة ووجد الأدوات وبدأ يتصوَّر ما حدث في الغرفة.

الآن يُمكن أن نشرح ما حدث بوضوحٍ أكبر. الماضي هو الغرفة، ومَن في الغرفة ─كلّ منهم بفرشاته ولونه─ هم العوامل التي شكّلت الحدث (الثّقافة والسّياسة والإقتصاد وجغرافيا المكان .. إلخ). يرى المُعاصرين للحدث الأمر من زوايا مُختلفة، لا يُمكن لأحد منهم أن يرى الغرفة كمن هم في داخلها، ولا يعلم أيّ من المُراقبين دوافع مَن في الغرفة. أدرك المُعاصرين الحدث من الزّوايا التي نظروا منها، وسجّلوا رؤيتهم بناءاً على تصوُّرهم الشخصي، فمثلاً المُعاصر الأوّل رأى العاملين 1 و2 وبالتّالي تصوُّره للحدث سيرتكز على عاملين فقط، بينما المُعاصر الثّاني رأي أربعة عوامل (1 و2 و3 و4)، وبالتّالي ستكون رؤيته للحدث أكثر تركيباً من الأول، بينما رأى الثالث خمس عوامل (1 و4 و5 و6 و10) من شبكة الحدث المُعقّدة، ولكن ينقُص تصوُّر كل منهم بعض العوامل، ويفتقد الثلاثة جميعاً عوامل أخرى (7 و8 و9). ترك المعاصرون كتاباتهم ورحلوا (ماتوا)، وخرج المُشاركين في الحدث من الغُرفة وأغلقوها كما أن الماضِ مُغلقٌ inaccessible أمام المُؤرِّخ، فلا يبقا أمامه سوى الإعتماد على بقايا الحدث (الثّمان فرشات المَتروكة) والمعلومات التي تركها الذين شاهدوا الحدث بجميع نواقصها وإشكاليّاتها.

مما سبق نجد أن رؤية المُعاصرين للحدث هي بالضّرورة ناقصة ولكنّها لا تتساوى في النّقص، وبما أن مُهمّة المُؤرّخ تبدأ من المصادر القديمة، بالتّالي كل تصُّور ناقص بالضَّرورة، ولكن لا تتساوى جميع التَّصوُّرات في الخطأ، ويظل عامل القياس هو قُدرة كل تصوُّر على تفسير عدد أكبر من الآثار التي تركها الحدث. في الحدث الموصوف سجّل المُعاصرين سبعة عوامل شَكّلت الحدث ويرى المؤرّخ أثر ثمانية عَوامل، لكنّه لا يعرف المؤرِّخ (ولا عَرف المُعاصرون) حقيقة عدَد العوامل المُشاركة في الحدث ولا حجم تأثير كل منها في الحدث، وبالتّالي على المؤرّخ أن يُدرك أن تصوُّره النّهائي للحدث مشوب بالنّقص والجهل ولا يساوي بأي حال من الأحوال الماضي نفسه، فأي تصوُّر عن ما هو داخل الغرفة المُغلقة وعلى الجدران لا يساوي ما هو داخل الغرفة فعلاً بل هو تصوُّر أو إعادة بناء من خلال المعلومات الجُزئيّة والآثار الباقية من الحَدَث.

“في التأريخ كما في الحياة والعلوم تُوجد هُوّة ما بين المعلومات المُتاحة والشئ موضِع الإهتمام. الإشكالية المعرفية عامّة للغاية. في دراسة التّاريخ نهتم بأشخاص في الماضي، بأفعالهم وأفكارهم وأدواتهم. كلّ ما ينبغي أن نتعامل معه كدليل هو نصوصهم الباقية وما تبقّى مما إستخدموه. إدّعاء المعرفة بالماضي البشري هو إفتراض معرفة ما يتخطّى الإدراك المُباشر، وهذا يطرح السؤال عن الدِقة. … تخطّي الهوّة ما بين الدّليل المُتاح والشئ التّاريخي موضع البحث يواجِه صعوبتان مُختلفتان. الأولى هي أن الأشياء التي نرغب أن نعرف عنها هي في الماضي، ماتت وإنتهت وصارت غير قابلة للمُشاهدة. والثّانية هي أن مُعظم ما يُفحص تاريخيّاً هو أشخاص ذوي إرادة وتفرُّدات وليسوا من ثقافتنا، لذلك فهمهم مُقدّر له أن يكون أكثر صعوبة من فهم جيراننا ومواطني دُوَلنا.”[2]

باعدت ما بعد الحداثة بين التّاريخ والماضي، نازعةً التّاريخ من يد الأصوليّة التي طالما إستغلَّت التّاريخ لإحتكار الحقيقة وبالتّالي السّلطة. اليوم لم يُعد الخلاف التّاريخي خلافاً حول المصادر، فالمصادِر مُتاحة للجميع، جدل اليوم هو المَنهجيَّة بالأساس. ولأن ما بعد الحداثة قد أثرت التأريخ كثيراً وشكّلت مَنهجيَّته على مناحٍ عدّة، وجب أن نشرح بعد أعمدة ما بعد الحداثة.

تشتهر ما بعد الحداثة بإنكار الحقيقة، وهي عبارة لا تخلو من خطأ. إعتاد Martin Heidegger أن يضع خطّاً على كلمة الكينونة Sein كي يُشير إلى قصور اللفظة وإلى ضرورتها في الوقت نفسه[3]. لا يرى فلاسفة ما بعد الحداثة جدوى لكلمة “الحقيقة”[4] إذ أن “الحقيقة” يستحيل التّعبير عنها، ولكن تُستخدم فقط لعدم وجود بديل أكثر قُدرة على التّعبير. السّبب في لا جدوى كلمة “الحقيقة” هو أن الحقيقة هي مجهول يسعى النّاقِد الأدبي والمؤرِّخ لتكوين تصوُّر عَنهُ، لذا فأيّ حديث عن “الحقيقة” لا يُمكن ربطه “بالحقيقة” نفسها أو بإعتباره مساوياً لها بل ما هو إلّا تأويل. بأكثر حدّة صاغ الألماني Friedrich Nietzsche هذا الفكرة فقال “لا توجَد حقائق قائمة بذاتها، فقط توجَد تأويلات[5]”. وعليه، فلا يُمكن للمؤرِّخ أن يتكلَّم عن “الحقيقة”، بل عن الصًّورة التي رسمها للماضي من خلال آليّات بحثه.

هذه القراءة وإن كانَت تُضفي شكّاً على التَّاريخ إلّا أنّها تنزع عباءة اليقين عن القراءات الكلاسيكيَّة التي رسّخت نفسها كعقائد dogmata ومُسلّمات ينبغي أن تؤخَذ أو تُرفض بمجموعها. وأيضاً فتحت مجالاً لمُراجعة التّاريخ بعدما رسمت روايات مؤرّخي الجماعات الأولى تصوُّرات عن الماضي إستقرّت لقرون حتّى أخذت من العقول مَوضعَ الإيمان. بذلك الميل إلى تجنُّب إستخدام لفظة “الحقيقة” أسقطت ما بعد الحداثة السُّلطة. فبكون “الحقيقة” مجهولة سقطت سُلطة “الحقيقة” عن كلّ من وما دعم موقفه بها وصار السُّؤال أوّلاً وأخيراً سؤالاً عن طبيعة المعرفة ومنهجيَّاتها.

1- التجريب

جائت ما بعد الحداثة ─كما يُفهم من إسمها─ بعد “الحداثة” ولكنّها أبقت على بعض أعمدتها وأسقطت وأضافت أخرى. التّجريب هو أحد تِلك الأعمدة التي أبقت عليها ما بعد الحداثة، وهو رفض المَعرفة المُسبقة مُنعدمة الدّليل، وبالتّالي فما لا دليل عليه لا يُعدّ موجوداً. يرُد البعض هذا المَنطِق بعبارة “غياب الدّليل ليس دليلاً للغياب[6]”، فمثلاً غياب الدّليل على وجود حياة في الفضاء لا ينفي وجود حياة في الفضاء بل فقط يُخبرنا بأن البحث عن حياة في الفضاء لم يُسفِر عن شئ حتى الآن. وبالرّغم من منطقيّة هذا الطَّرح إلّا أن إستخدامه عادة ما ينطوي على مُغالطة منطقيّة، فعادة ما تُستخدم تِلك العبارة لإقحام ما لا دليل عليه في النظام المعرفي بحُجّة أن غياب الدّليل ليس دليلاً على عدم الوجود.

تخيّل معي المثال التّالي: في محكمة تفحص جريمة قتل إحتّج المُحام على براءة مُوكِّله بأن القاتل هو فَضائيّ من المرّيخ، وطالب المحكمة بتبرئة مُوكِّله والقبض على المرّيخيّ. وحينما سأله القاضي عن دليله على وجود المرّيخيّ وعلى إرتكابه للجريمة إحتجّ المُحام بأن غياب الدّليل على وجود المرّيخيّ لا ينفي وجوده، وأن غياب دليل إرتكابه للجريمة لا ينفي كونهِ مُرتكب الجريمة. فهل في تِلك الحالة ينبغي أن يُسلِّم القاضي بحُجّة المحام فيُبرِّئ ساحة المُتّهم ويأمر بالبحث عن المرّيخيّ لمُحاسبته؟. المعرفة بناءٌ يُبنى من الأسفل للأعلى، أيّ يؤسس على ما يُثبت. ليس السّؤال عن الوجود حتّى يُحتَجّ بأن غياب الدّليل لا ينفي الوجود، بل السُّؤال هو “كيف نعرف”. في المثال السَّابق سيُرفض طرح المُحام إذ ليس من المنطقي أن يضع صاحب الإدعاء حمل الإثبات على خصمه. المُحام هو من إدّعى وجود المرّيخيّ، وعلى المُحام أن يُثبت إدّعاءه، ولا مكان للإحتجاج بأن غياب الدّليل ليس دليلاً على الغياب، فالمطلوب ليس غياب النّفي (دليلاً على الغياب) بل دليلاً للإثبات (دليلاً على الوجود)!.

إليك مثالاً آخَر: ماذا لو قدّم عضوٌ برلمانيٌ مشروعاً يصف فيه منجماً على عُمقِ خمسة عشر كيلو متراً تحت سطح الأرض، وذكر في مشروعه أنّه بالرّغم من غياب الدّليل على وجود المنجم ─إذ فشلت الآشعة في رصدهِ─ إلّا أن غياب الدّليل ليس دليلاً على عدم وجود المنجم. فهل ستُخاطر الدّولة بمليارات الجُنيهات عملاً بأنّ غياب الدّليل ليس دليلاً على الغياب؟. تخيِّل معي كم الأفكار التي يُمكن أن نَحتج على وجودها إن إكتفينا بالقول السّابق “غياب الدّليل ..”. وعليه، “غياب دليل النّفي ليس دليلاً على الوجود”، وعلى من يحتجّ بشئ أن يُثبت وجوده أوّلاً من دون أن يُطالب الخصِم بجديّة التّعاطي مع إحتماليّة الوجود فقط لغياب النّفي.

وصف المؤرّخ الحداثي Leopold von Ranke طبيعة عمل المؤرّخ كصراع مع الوثائق وأنّ “التّجريب هو فحص صِحّة المصادِر الأولى من حيث أصالتها لكاتبيها والإتساق الدّاخلي، مُقارنة الرّوايات ومُراجعة الرُّؤى التّاريخيّة القديمة المُعتمدة على الذاكرة والقصص الشّعبي والتّراث المكتوب بدون العودة لنصوص دوّنها أُناسٌ ثقات من الطّبقات العُليا أو المؤرّخين التّابعين للحكومات. كلما زادت المصادر الأوليّة كلما كان التّاريخ أكثر ثقة[7]”. رُبّما نختلف مع طرح von Ranke في مسألة إطلاق الثّقة في الطّبقات العُليا ومؤرّخي الحكومات، رُبّما كانوا أكثر تعليماً وأقلّ تبنّياً للأسطورة، ولكن كتاباتهم لا تخلو من الدّافِع السِّياسِي، لذا ينبغي أن تُقرأ كتصوُّر (وأحياناً تصوُّر مُوجَّه) عن التّاريخ. أيضاً تبدو دراسة النّصوص نقديّاً ─كما سنرى في فصولٍ لاحقة─ أكثر تعقيداً من إضفاء اليَقين عليها بلفظة التّجريب. لذا أبقت ما بعد الحداثة على التّجريب كآداة معرفيّة ولكن نقدت التّصور الفلسفي المعرفي للتّجريبين أيّ إمكانيّة الوصول لليقين المُطلق بالتّجريب.

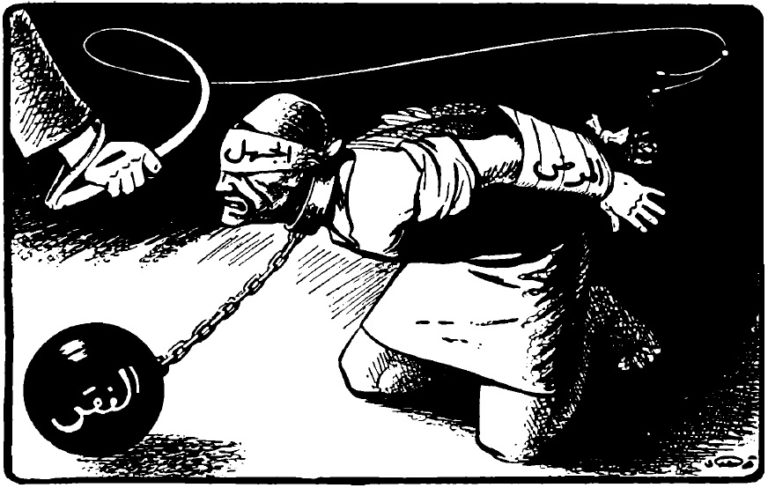

خلافاً لما سبقها، صَارت ما بعد الحداثة تَدرس تاريخ الشّئ وكيف وصل إلى ما هو عليه diachronic approach بدلاً من دراسته داخل تراتُبيّة. وكنتيجة لذلك إحتل التّاريخ قسماً داخل كُلّ مجال، فظهَر تاريخ الطبّ وتاريخ التّعليم وتاريخ العلوم .. إلخ. بعض الوجوه الأخرى للتّجريب ─الذي أبقت عليه ما بعد الحداثة─ هي علم الإجتماع والسِّياسة والإقتصاد وعلم النّفس التي يُمكن إختبار تصوُّراتها من خلال المُراقبة وإستطلاعات الرّأي والإحصائيّات والتّجارِب النّفسية. لذا فالتّاريخ كصورة نهائيّة يتمّ رَسمها بعد دراسة العوامل السّابقة غير قابل للتّجريب، ولكن الأعمدة التي تستند عليها رُؤية التّاريخ من علوم (الإجتماع والإقتصاد .. إلخ) يُمكن أن تَبنى جُزء من قراءاتها على التّجريب. وبعدما يطرح المؤرِّخ تصوُّره تبدأ مرحلة الفحص الأكاديمي peer reviewing، حيث تُوكّل الوَرقة البحثيّة أو الكتاب لمُتخصِّص آخَر لتَقييم المُحتوى من حيث منهجيّة الطَّرح وتوافق النّتائج من المنهجيَّة والمُعطيات المُتاحة عن الماضي. هكذا وضّحت ما بعد الحداثة إشكاليّة في منطق هؤلاء الذين يرون التّاريخ كمساوٍ “للحقيقة”، إذ بهذا الطّرح يَحتكرون “الحقيقة” بفرض قراءاتهم للتّاريخ، وإن إمتلكوا “الحقيقة” إنتهت مساحة الحِوار وصار التّاريخ خطراً[8]. من هذا المُنطلق تختلف منهجيّة التّاريخ عن الإعتقاد الدّيني، فالإعتقاد مبني على التّصديق والموقف الشّخصي، وهو شئ يضَع نفسه فوق الدّليل، فوق المنطِق وفوق النّقد. أمّا في التّاريخ فالموقف الشّخصي لا يُحدِّد الماضي أو يُفسِّره، فحينما يدرس الإنسان إنساناً آخَر يواجِه خطر إسقاط أفكاره ومشاعره على الآخَر[9]. لذا فعلم[10] Wissenschaft التّاريخ تهدُف إلى تحقيق موضوعيّة نسبيّة يُهذّبها النّقد والفحص المُستمرّ للمنهجيّة والأدوات والدّليل الأثري والأدبي. موضوعية نسبيّة تدعو للحوار إذا تُدرك أن عمليّة التأريخ تنطوي على إمكانيّة كبيرة للتعدُّد القراءات، وتدرِك أيضاً أن القراءات وإن كان جميعها ناقص بالضّرورة إلّا أنّها لا تتساوى في النّقص والخطأ.

فيما نقدت ما بعد الحداثة اليقين التّاريخي الحداثي واجهت سؤال موضوعيّة المنهجيَّة. فإن كانت أدوات التّاريخ لا تقود إلى نتائج يقينيّة كيف إذاً يتعامل مؤرّخي ما بعد الحداثة مع غياب الموضوعيّة المُطلقة كأمر واقع دون الوقوع في هوّة الذاتيّة المُطلقة؟ يقول Arthur Danto “الإنسان لا يذهب عارياً إلى الوثائق[11]”. نعم، للمؤرِّخ تصوُّر عن العالم والقُوى المُحرّكة فيه لا يُمكن خلعه كالمعطف وتركه خارج الجامعة، ولكن ─في الوقت نفسه─ لا يقدر أن يضَع في أطروحته التّاريخيّة ما لا يستطيع إثباته، وهُنا يأتي دور النّقد peer reviewing ليكشِف المنهجيَّة التي تُساهم في بناء الموضوعيّة وتِلك المدفوعة فقط بالتّصوُّر أو الدّوافع الشّخصية. يبدأ دور المؤرِّخ من إختيار المصادر، ففي كثير من الأحوال -كما سنرى لاحقاً- يختلف المؤرّخون حول ترتيب المصادِر من حيث القيمة، وترتيب المصادِر يُغيِّر بالضّرورة الصّورة النَهائية التي يرسمها المؤرّخ عن الماضي. بعد ذلك يأتي دور معايير الأصالة التي تُعالج محتويات المصادر، وسنعود إليها بالتّفصيل في الفصل الثّالث. كما أن الجانِب الأدبي في النصّ لا يُمكن أن يُقاس مَوضوعيّاً، ففي العمل الأدبي تتدخل عوامل جماليّة وبلاغيّة مع المعلومة التّاريخيّة لترسم تصوُّر الكاتب عن الحدث الذي يُسجِّله، وهذه العوامل الجمالية والبلاغيّة لا تُقاس بأدوات موضوعيّة، وهُنا يظهر دور النّقد ثانية كي يُهذِّب القراءات وبقدر الإمكان يدفعها نحو موضوعيّة نسبيّة. من المُهم أيضاً توضيح أن ما بعد الحداثة لا تدعو لقراءة واحدة للتّاريخ، بل تدعو للحوار حول كل قراءة مُتاحة للتّاريخ، وعليه، فصراع ما بعد الحداثة مع القراءات الكلاسيكيّة ليس ─كما يظُن أصحابها─ رغبة ما بعد الحداثة في إستبدال قراءة ثابته بقراءة ثابته، بل في رفض أصحاب القراءات الكلاسيكيّة طرح رُؤاهم للحوار والنّقد بمنهجيّة التّاريخ، لأنّ الحوار دعوة للتّغيير، والعَقائد لا تتغيّر. لذا صارعت ما بعد الحداثة السُّلطة في سيطرتها على التّاريخ وفي جمودها ورفضها للحوار.

2- المادّية الجدليّة

أبقت ما بعد الحداثة على المادية الجدلية كأحد أعمدتها، وعليه فما بعد الحداثة تسعى أن تتجنب بشتّى الطرُق أستخدام “علامات التوقُّف” stop signs أي كلمات دورها أن تُنهي سلسلة الأسئلة. فمثلاً حينما تتجوّل في مَتحف مع صَديق فتَسأله عن شئ ما في أحد التماثيل فيُجيبك “هي كما هي” it is how it is، لا تصلُح هذه الإجابة في أي منهجيّة البحث. تدعو ما بعد الحداثة لتجنُّب هذه اللغة إذ تعمل فقط كعلامة ينتهي عندها السّؤال. أما أطروحة الماديّة الجدلية فهي أن لكل شئ مادّي سبب، ولكل سبب مُسبِّب، ولكل مُسبِّب مُسبِّب وهكذا. الأمر أشبه بيوم تخرُج فيه مع طفلك فتجِد شوارع مدينتك مُبتلة، فيتسائل الطفل: “لماذا إبتلّت الشّوارع؟” فتُجيب: “بسبب المطر!”، فيسألك: “من أين جاء المطر؟” فتُجيب: “من السّحُب!” فيسألك: “ومن أين جائت السّحُب؟” وهكذا العلم، أمّا العقل الذي يعتاد إخماد البحث وراء الأسباب فهو عقل كسول لا يُقدِّر قيمة البحث حتّى وإن إدّعى غير ذلك. هو كمان يسأله طفله: “من أين جاء المطر؟” فيُجيب: “لا يُهمّ” أو “سانتا كلوز فعلها!”.

عادة ما لا يستخدم الكاتِب المُحترف علامة التّوقُّف بهذه المُباشرة، ولكن عليك كقارئ أن تجدها وأن تُدرك إشكاليّاتها. حينما تقرأ مقالاً في الإقتصاد ويعتمد الكاتِب على مصدرٍ غير معلوم لك كقارئ ولا يُمكنك التأكُّد منه أو فحصه فهذه علامة توقُّف. حينما تُناقش شخصاً في موضوعٍ ما فيُحيلك إلى شعوره بدلاً من أن يُحيلك إلى شئ قابل للتّعاطي معه وتحليله فهذه علامة توقُّف. حينما يُحدِّثك مقال علمي عن الإنفجار الكبير كعلّة أولى بها بدأ الزّمن، فبهذا يمنعك من أن تسأل ماذا كان “قبل” الإنفجار الكبير، وهذه أيضاً علامة توقُّف.

نقيض الماديّة الجدليّة هو الميتافيزيقا،. فيما تُناقش الماديّة الجدليّة الظّاهرة بكونها حلقة في دائرة السّبب والمُسبَّب، تناقش الميتافيزيقا الظاهرة بمعزل عن المُحيط، بعيداً عن الأسباب التي أنتجت الظّاهرة[12]. تظهَر أبعاد القراءة الميتافيزيقيّة للظواهر في مُناقشة تاريخ الفكر الديني، وأيضاً تظهر معها علامات التوقُّف. فحينما تسأل عن بداية حركة دينية دائماً ما يُردّ الأمر لموقف ذاتي بالكامل لمؤسِّس الحركة، أيّ يتمّ إعتباره ظاهرة مُنقطعة عن المُحيط الذي نشأت فيه وغير مدفوعة بظروفهِ وطبيعته، فتصير الظّاهرة نُقطة توقُّف غير قابلة للتّخطِّي وللتّساؤل عن مُسبباتها، كما يقول Rakitov “الميتافيزيقا لا ترى إمكانيّة ظهور ما هو جديد[13]”.

لكن تذكّر أن الشّخص نفسه قد يستخدم الماديّة الجدليّة أحياناً والميتافيزيقا أحيانا أخرى، فكثيراً ما تجِد من يتقبّلون النّشوء والإرتقاء بيولوﭼياً ثم يرتدّون للميتافيزيقا في الحديث عن الوعي بكونهِ مُفارقاً للتطوُّر البيولوجي. الأمر عينه في التّاريخ، فنجِد الكثيرين يُطبّقون رؤية الماديّة الجدليّة طالما لم تتصادم مع ما يعتقدون فيه شخصيّاً. لذا فدورك كقارئ أن تفحص ما يكمُن وراء قِراءة المؤرّخ من فرضيّات لا أن تقبل تَصوُّره النّهائي وتتبنّاه بإعتباره “الحقيقة”.

3- العلامة

بنت ما بعد الحداثة مفهومها للغة على “ما بعد البنيويّة”، ولكي يتّضح المقصود بما بعد البنيويّة ينبغي أن نبدأ أوّلاً بالبنيويّة. أسس البنيويّة Ferdinand Saussure المُتخصِّص اللغوي السويسري. الأساس في البنيويّة هو فكرة “العلامة”[14]، وتتلخّص الفكرة في علاقة العلامة كإشارة “signifier” بالتصوُّر الذهني للأشياء المُشار إليها “signified”[15]. الإدّعاء الأساسي للبنيويّة هو أن النّشاط الإنسان يُمكن أن يُفهم كلغة تتبع قواعد يُمكن أن نُشبّهها بالنّحو. حتى بداية القرن العشرين إعتبر دارسوا اللغة أن الكلمات تُشير إلى أشياء بعينها، لذا فالكلمات مُحدَّدة ونهائيّة. رفض Saussure إعتبار الكلمة هي أصغر وحدة في اللغة، وفضّل إستخدام العلامة بدلاً منها لكون “العلامة” كلمة تشمَل الحرف والصّوت، وبالتّالي إستبدل كلمة اللغة بكلمة “نظام العلامات”. “كل شئ ينقل رسالة هو علامة[16]”.

رفض Saussure كون اللغة مُجرّد نظام يربط الكلمات بالأشياء المُشار إليها وقال أن كلا الأفكار والعلامات تَنتقل بالتّواصُل. وضع Saussure المُشار إليه قبل الإشارة، بمعنى أن الصُّورة الذهنيّة المُشار إليها هي التي تُعطي البناء النّحوي والفهم للطّريقة التي نتكلّم بها. إختلفت هذه القراءة مع ما بعد البنيويّة التي وضعت الإشارة signifier قبل المُشار إليه signified. ما نقده Saussure هو طبيعة العلاقة بين الإشارة والمُشار إليه، فبدلاً من وجود علاقة منطقيّة بين كلمة “قطّة” والصّورة الذهنيّة للقطّة إقترح Saussure أن العلاقة إعتباطيّة arbitrary لا يحكُمها المنطق بل يحكُمها إتّفاق مُستخدمي اللغة. فكلمة قطّة إن سمعها شخص لأوّل مرّة فلن يُكوِّن منها تصوُّراً ذهنيّاً لما هي القطّة إلّا بعدما يرى القطّة فيربط إشارة اللفظة بالمُشار إليه. هذه العلاقة الإعتباطيّة يُمكن لمُستخدمي اللغة أن يُغيّروها، فقط عليهم أن يتّفقوا على أن تُشير كلمة “قطّة” إلى شئ آخَر.

حتى الآن يُمكن أن نضع أسُس البنيويّة بحسب Saussure في أربعة نقاط[17]:

1- اللغة لا تنحصر في الكلمات ولكنّها تتضمّن كل نظام تواصل يستخدم العلامات.

2- العلامة تنقسم إلى إشارة ومُشار إليه، والبناء structure أو المفهوم concept (المُشترك بين المُتكلم والمُستمع) يسبِق الإشارة.

3- المُشار إليه عشوائي ولا توجَد علاقة منطقيّة تربطه بالإشارة. كلّ مُشار إليه له إشارة واحدة، ولكن الإشارة لها أكثر من مُشار إليه.

4- كل علامة تأخُذ معناها بكونها جُزء من شبكة من العلامات. في كل علامة صدى لعلامة أخرى سواء بالتّوافُق أو التّناقض.

بإسهام Roland Barthes بدأت مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد البنيويّة، حيث عَكَس تصوُّر Saussure عن ترتيب البناء (المفهوم) والإشارة، فقال أن الإشارة تسبق المفهوم، وأن الإشارة تعمل حين توضع وسط شبكة أخرى من الإشارات أو بتعبير Barthes الأسطورة myth. الأسطورة عند Barthes لا تعني الخُرافة، بل بناء ثقافي يشترك فيه المُتكلم والمُستمِع[18]. إستخدم Barthes لفظة الأسطورة للتّشديد على أن التّصوُّر المبني على العلامات هو بالضّرورة لا يساوي “الحقيقية”. لاحظ Barthes أيضاً ─كما لاحظ Saussure─ أن الإشارة قد تُشير إلى أكثر من مُشار إليه إن نُزعت من أسطورة ووُضعت في أُخرى. قيمة تقديم Barthes للإشارة على البناء structure هي إظهار قدرة الإشارة على تغيير البناء.

فمثلاً، إحدى أكثر العلامات تأثيراً هي علامة “الله”، يُمكن أن ترى تأثيرها في البناء الفِكري للمؤمن بها والرّافض لها. تتلخّص فكرته في أن العلامات ─كعلامة الله والدولة والجمال والعدالة والفوضى والطبقة الإجتماعيّة واللون .. إلخ─ تستطيع أن تُغيّر البناء وتُعيد تشكيله، وأحياناً تستطيع أن تؤسس بناءاً كاملاً، وأيضاً أن تهدم بناءاً كاملاً إن دخلت عليه أو خرجت منه.

إن نظرنا للمُعادلة الرياضيّة 1+2=3، في سياق ما قد تُشير العلامات (الأرقام) إلى أقلام، في آخَر إلى أشخاص وهكذا، لذلك يجب أن نُفرِّق بين العلامات (الأرقام) وبين ما نقصده بها (المُشار إليه). في 1+2=3 إن أضفنا العلامة x فأصبحت 1+2+x=3+x. علامة جديدة في الطرف الإيمن من المُعادلة تُغيّر الطرف الأيسر بالضّرورة. علامة واحدة تدخُل إلى البناء اللغوي الذي يُشكِّل الوعي قادرة على تغيير التّصوُّر النّهائي تماماً. صكّ البولندي Alfred Korybsky عبارة “الخريطة ليس هي الأرض[19]” للتّعبير عن الهوّة ما بين الإدراك والواقع، ولكنّها صالحة للتّعبير عن العلاقة ما بين الأشارة والمُشار إليه.

في غرفتك يُمكنك فقط أن تمد يدك لتُمسك بهاتفك. لا تحتاج أن تنظُر فأنت تعلم أين وضعته، فوعيك يرسم صورة (خريطة) للواقع المُحيط بك. في منتصف ليلة حارّة إستيقظت في غُرفتك المُظلمة ومَدَدت يدك لتجد زُجاجة الماء حيث وضعتها قبل خمس ساعات، شربت الماء وعُدت للنّوم. شئ يحدُث يوميّاً تقريباً، فأنت تعلم حَاجَتك للماء وتعلم كيف تتغلّب عليها من خلال وضع زُجاجة ماء بالقرب منك، وعقلك يرسم خريطة بأبعاد الغُرفة ومكانك ومكان زُجاجة الماء، الأمر بسيط. بعد عدّة أيّام تكرَّر الأمر، تستيقظ فتمدّ يدك نحو زجاجة المياه، تجاه المكان الذي تُشير إليه خريطة عقلك، فلا تجدها. وُجدت الحاجة، ووُجِدَ توقُّع لإشباعها، ولكن لم يوجَد تحقيق للإشباع. هل ترى خطورة العلامات الآن؟ العلامات ليسَت فقط وسيلة تواصُل، بل ترسم البناء الذي تُدرك من خلاله كلّ شئ، هُنا تكمُن خطورة العلامات المُضلّلة أو تِلك التي تُشير إلى مُشار إليه غير موجود في الواقِع. ماذا يدفَع إنتحري لتفجير نفسه وقتل المئات سوى علامة تُشير إلى مُكافأة بعد الموت؟ ماذا يدفع الآلاف للإكتئاب سوى علامات ترسم بناء غير مُقارب للواقِع يَنتهي بعدم إشباع للإحتياجات أو التُّوقعات؟ الوعي للعلامات التي تتبنّاها يُساعدك أن تفهم كيف تُفكِّر، أن تُدرك ما هي فرضياتك التي تتبنّاها عن قناعة ودليل وتِلك التي توارثتها من مُحيطك الذي منه تسلّمت البناء اللغوي. أمّا كقارئ فيُساعدك على تقييم ما تقرأ ومن تَقرأ له، وأن تُدرك فرضيّات الكاتِب وتَراتُبيّة مركزيّة العلامات التي يستخدمها.

قُوّة العلامات تتوقّف على الدّور الذي تلعبه في البناء الذي توجَد فيه (أو تدخُل عليه). يتقارب بعض العلامات ويتنافر البعض، وبناءاً على هذه العمليّة من التّقارُب والتّنافُر يمكن لعلامة أن تَدخُل على بناء أو أن يلفُظها. يُشير أغلبنا للمُستقبل بالأمام والماضي بالخلف، إلى الجيّد بالأعلى والسّيئ بالأسفل. الإشارة للزّمن تفترض أن الزّمن مسارٌ كالطّريق، ما عُلم من الطّريق وما مررنا به صار وراءنا، وغير المعلوم هو ما نتحرَّك نحوه. هُنا تتجاذب العلامات التي تصف الزّمن مع تِلك التي تصف طريقاً. أمّا في وصف الجيّد والسيّئ يتقارب وصف السّماء والنّور مع “الأعلى”، ويتقارب وصف السّيء والموت مع الأرض والتُّراب.

السّماء مصدر المطر، السّماء بالأعلى. الأرض ترتبط بالموت لأنّها مكان دفن الموتى. لذا يرتبط الأعلى بالخير والأسفل بالشرّ أو ما هو سيء. تُشير السّماء إلى الإتّساع والأرض إلى الضّيق، لذا نجِد في لُغتنا اليوميّة ربط للسّعادة والحُريّة بالطيران. بعض العلاقات أيضاً تنشأ بالتناقُض، فإن إرتبط الموت بالأرض إرتبطت الحياة بالسّماء، وإن إرتبط المطر بالسّماء إرتبط الجفاف بالأرض. هذا ما دعاه Barthes بالأسطورة، ذلك النّظام اللغوي الذي نعيش فيه وبه ويشترك فيه المُتكلِّم والمُستمع. فكِّر في العبارة الإنجليزيّة “Time is money”. يترتّب على مُقاربة المال بالوقت إستخدام عبارات تصف الزّمن بكونِهِ مادّة تُنفق وتُستهلك وتُدّخر[20]. فمثلاً نسأل بالإنجليزيّة: “how do you spend your time?” أو حينما تتجنّب نقاشاً لا ترغبه: “Don’t waste my time!”، أو حينما تُنجز عملاً: “I managed to save an hour”.

فكِّر في لغة النّقاش التي نستخدمها جميعاً. حينما تطلُب من شخص أن “يُدافع” عن إدّعاءه تقول ضمنيّاً أن شخصاً آخَر “يُهاجِم” إدعاءه. كثيراً أيضاً ما نستخدم عبارة “توجَد ثغرة في أطروحتك”، أو “سقطت نظرية فلان”، هذه اللغة الحربيّة تُصوِّر النقاش الفكري كسَاحَة معركة فيها المنتصر والمهزوم، المُهاجم والمدافع، ثغرات تُكتشف وقِلاع تَسقُط. هذه اللغة تخلق كثيراً من الصِّراع، لذا لا يخلو الكثير من النّقاشات من الحِدّة. ماذا لو كانت لغة الحوار أشبه برقصة الباليه؟ يشترك فيها طرفان بلا خاسر أو فائز، بلا صراع، هل سَتوجَد الحِدَّة؟

4- الذات والفاعل فوق التّاريخي

أحد الإشكاليات التي تُواجِه قراءة التّاريخ ─والتي يبدو أنّه لا هروب منها─ هي إشكالية التّعميم. في العلوم مثلاً، حين يُدرس تصرُّف ذرّة من عنصُر ما يُمكن تعميم النّتيجة على جميع ذرّات العنصُر، ومن هذا المُنطلق فالتّعميم جائز. لكن في التّاريخ محلّ الدّراسة مُختلف من حيث كونهِ كائناً حُرّاً ─نسبيّاً─ ولا يُمكن ردّ جميع تصرُّفاته إلى الحتميّة. ولكن، ما هو البديل لدراسة الماضي سوى التّعميم؟ هل توجَد وسيلة ذات قدر من الموضوعيّة تُمكننا من إدراك أعماق شخص في الماضي وبالتّالي تكوين تصوُّر عنهُ كفرد له ما يُميّزه عن أقرانه؟ ولأن هذه الوسيلة غير موجوده يعلم المُنظّرون للتّاريخ ما بعد الحداثي أن الموضوعيّة المُطلقة و“الحقيقة” الكاملة هي آمال غير واقعيّة ولا جدوى من البحث عنها. من هُنا يمكن أن نتحرَّك إلى المبحث الثّاني في علاقة ما بعد الحداثة والّتاريخ، وهو الذات.

الجَدَل ما بين التّفرُّد المُطلق والتّعميم المُطلق أو السّؤال عن كون الإنسان مُخيّراً أو مُسيّراً ─في المُطلق─ كان المدعاة للسُّؤال عن طبيعة الذات. هل الذات البشريّة خاصّة للغاية وحُرَّة تماماً وبالتّالي تتخطّى التّعميم التّاريخي والنّفسي؟ أم مُنتج تحت تاريخي إجتماعي ومهما تفرّدت وإختلفت تقع ما بين مجموعة من الإحتمالات القابلة للّرصد والتوقُّع؟ هل الإنسان قادر على تغيير المُحيط بقرار نابع منه بمعزل عن التّاريخ أم أن تغيير المُحيط ─هو في حد ذاته─ طرح حتمي يسمح بهِ وينتجه المُحيط؟

في مسألة الهويّة تعارض طرفان، نادى تيّار ال Essentialism الحداثي بأن الماهية أسبق على الوجود، وعليه فالهويّة جُزء أصيل في الإنسان، يولد به ومن خلاله يتفاعل مع المُحيط. وبدأ نقد تِلك القراءة بعبارة Sartre “الوجود أسبق على الماهية”، وبذلك يكتسب الإنسان ماهيته بوجوده في سياق يُكسبه النوع واللغه والعِرق والدّين لا بالمولد والطّبيعة. ترى ما بعد الحداثة أن هوية الشّخص هي مُنتج مُجتمعه وبالتّالي لُغته، لذلك فالهويّة التي تسبِق الوجود هي فكرة لا يتمّ تبنّيها في كتابات المؤرّخين المُنتمين لتيّار ما بعد الحداثة.

وبما أن الذّات هي مُنتج تحت تاريخي رفضت ما بعد الحداثة القصص الكُبرى metanarrative وهي كلّ قصّة شعبيّة تصِف تاريخ جماعة بماضيهم البعيد وحَاضرهم ومُستقبلهم، ودائما ما تنظُر القصص الكُبرى للتّاريخ من منظور الواقف خَارج التّاريخ. لذا ترفُض ما بعد الحداثة[21] التّصوُّر الماركسي إذ يضع تصوُّراً حتميًاً لسير التّاريخ، وأيضاً ترفُض أن تعتبر أطروحات الأيديولوجيات عن مسار التّاريخ من البداية للنّهاية كعلومات ذات قيمة للمؤرِّخ. القصص الكُبرى توجَد فقط بسبب الإتّفاق الشعبي عليها لمئات السّنين، لا لأسباب منطقيّة يُمكن فحصها. كل قصّة تصِف بداية التّاريخ ونهايته تفترض وجود شخص فوق تاريخي metahistorical subject غير مُتأثِّر بالتّاريخ قادر على وصف التّاريخ بموضوعيَّة مُطلقة، ولأن الذات تحت تاريخيّة ترفُض ما بعد الحداثة تِلك الأطروحات جُملة وتفصيلاً.

(سبتمبر 2018)